Dettagli

- Sindrome da conflitto subacromiale

- Eziopatogenesi

- Anatomia patologica

- Quadro clinico

- Diagnostica per immagini

- Terapia

Patologia infiammatoria non traumatica della spalla

Sindrome da conflitto subacromiale

- Con il termine di sindrome da conflitto subacromiale (SCS) non si identifica una precisa condizione morbosa della spalla, ma una varietà di disturbi, per lo più dolorosi, caratterizzati da manifestazioni infiammatorio-degenerative a carico dei tessuti molli subacromiali (cuffia dei rotatori, borsa subacromiale, tendine CLB), a eziopatogenesi ed evoluzione variabili. La progressione delle alterazioni anatomo-patologiche causate dalla SCS può portare, come esito finale, alla rottura della cuffia dei rotatori.

- Il concetto di conflitto (l’impingement degli autori di lingua anglosassone) subacromiale è stato divulgato da Charles Neer all’inizio degli anni Settanta per indicare un attrito patologico fra i tessuti molli subacromiali e la superficie inferiore dell’acromion e del legamento coraco-acromiale.

Eziopatogenesi

- Si possono identificare tre categorie principali di fattori eziopatogenetici della SCS :

- tendinopatie primitive della cuffia dei rotatori;

- alterazioni strutturali dello spazio subacromiale;

- fattori funzionali.

- Nelle tendinopatie primitive della cuffia, la sofferenza di uno o più tendini che la costituiscono porta a un’insufficiente depressione della testa omerale, con conseguente risalita della stessa, riduzione dello spazio subacromiale e creazione di attrito sui tessuti molli.

- Le alterazioni strutturali dello spazio subacromiale possono produrre una riduzione dello spazio di scorrimento dei tessuti molli, con conseguente danno secondario a carico della borsa subacromiale e/o dei tendini della cuffia e del tendine CLB.

- Per capire i rapporti critici tra le diverse strutture anatomiche è necessario introdurre e descrivere il concetto di outlet (sbocco). Con questo termine si identifica lo spazio di fuoriuscita del tendine sopraspinoso dall’omonima fossa scapolare per raggiungere la sua inserzione sulla grande tuberosità (o trochite) omerale. Tale spazio è delimitato superiormente dalla porzione antero-inferiore dell’acromion, dal legamento coraco- acromiale e dalla coracoide; più medialmente dal versante inferiore dell’articolazione acromio-claveare (Figura 01). Nel conflitto causato da alterazioni strutturali, la morfologia dell’outlet può apparire modificata dalle seguenti condizioni:

- sperone acromiale anteriore: prominenza ossea della porzione antero-inferiore dell’acromion, per lo più dovuta a fenomeni di ossificazione del legamento coraco-acromiale (Figura 02);

- forma dell’acromion. Sono state descritte tre morfologie acromiali: piatto, curvo e uncinato; a quest’ultimo sono più frequentemente associate lesioni a carico della cuffia dei rotatori;

- inclinazione dell’acromion: un angolo più acuto con la spina scapolare influenza un restringimento dell’outlet e può predisporre a fenomeni di conflitto;

- prominenza inferiore dell’articolazione acromio- claveare, causata dalla sporgenza di osteofiti in caso di artrosi.

- Vi sono tuttavia altre alterazioni strutturali in grado di causare conflitto, anche in assenza di modificazioni dell’outlet. Tra esse si possono ricordare:

- la prominenza superiore del trochite omerale, per viziosa consolidazione di fratture scomposte;

- l’ispessimento della borsa subacromiale (per borsite cronica);

- l’acromion bipartito (per mancata fusione dei nuclei di ossificazione).

- Tra i fattori funzionali in grado di causare conflitto subacromiale sono incluse condizioni di alterata biomeccanica articolare e di sovraccarico funzionale. Tra le prime si possono ricordare i disturbi del ritmo scapolo-omerale causati da disfunzioni muscolari (in particolare a carico del trapezio per possibili patologie cervicali concomitanti) e un’eccessiva lassità capsulo-legamentosa.

- Il sovraccarico funzionale può verificarsi sia nelle normali attività quotidiane, per eccessivi carichi di lavoro, sia in alcune attività sportive, tipicamente quelle che richiedono gesti ripetitivi di lancio (giavellotto, pallanuoto, pallavolo, baseball ecc.). Negli atleti il conflitto può assumere caratteristiche peculiari, venendosi spesso a creare non tanto con l’acromion, quanto con la porzione postero-superiore della glena (conflitto interno).

Figura 01

Figura 01: Visione laterale della spalla che illustra l’outlet del sopraspinoso (area grigia) e le strutture che lo delimitano.

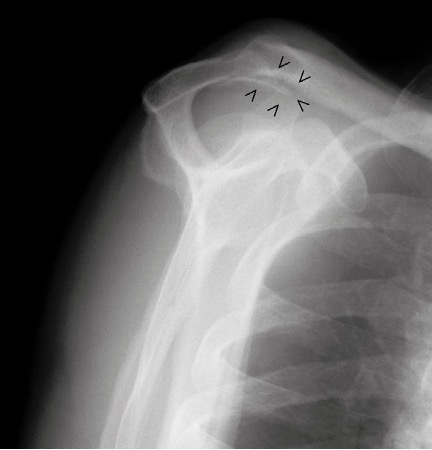

Figura 02

Figura 02: Proiezione radiografica laterale della spalla per la visualizzazione dell’outlet del sopraspinoso. Le punte di freccia (>) indicano uno sperone acromiale, ossificazione che si protende oltre i normali limiti anatomici del processo osseo favorendo fenomeni di conflitto.

Anatomia patologica

- Ai fini didattici, è utile distinguere tre stadi anatomo-patologici nella SCS. La progressione verso i quadri più avanzati è di regola lenta, impiegando diversi anni, ma si possono osservare forme a rapida evolutività per effetto di eventi traumatici intercorrenti.

- Stadio I: fenomeni infiammatori acuti, del tutto reversibili, prevalentemente a carico della borsa subacromiale (edema, microemorragie).

- Stadio II: flogosi cronica della borsa (fibrosi) e tendinite della cuffia e del CLB, alterazioni ancora reversibili.

- Stadio III: tendinopatia degenerativa della cuffia fino alla rottura della stessa, alterazioni osteoarticolari per progressiva migrazione superiore della testa omerale fino al quadro di “artropatia da rottura della cuffia” con grave sovvertimento della normale architettura articolare (potenzialità evolutiva peraltro rara).

Quadro clinico

- Il quadro clinico della SCS è dominato dal dolore, un sintomo che tende a manifestarsi con maggiore intensità durante il riposo notturno o dopo uno sforzo. Viene tipicamente riferito in regione deltoidea o lungo il decorso del tendine bicipitale: questo rappresenta un importante criterio distintivo rispetto al dolore di origine cervicale, localizzato a livello della porzione superiore del trapezio o in sede interscapolare. L’articolarità può essere compromessa qualora il paziente tenda a immobilizzare la spalla per periodi prolungati in un atteggiamento, controproducente, di difesa antalgica.

- In assenza di rigidità, il movimento risulta doloroso in un arco compreso tra i 60° e i 120° di elevazione. Uno scroscio in sede subacromiale può accompagnare la mobilizzazione della spalla nei diversi piani dello spazio.

- Se la cuffia dei rotatori non presenta rotture ampie, la forza è conservata. La presenza del dolore può tuttavia rendere difficoltosa la valutazione dell’efficienza muscolare: in questo caso è possibile ricorrere all’infiltrazione dello spazio subacromiale con 5-10 cc di anestetico al fine di eliminare la componente algica che accompagna la contrazione e il movimento (impingement test).

- Alcune manovre provocative, eseguite dall’esaminatore, sono in grado di evocare il dolore lamentato dal paziente (Figura 03):

- manovra di Neer (segno di impingement I);

- manovra di Hawkins (segno di impingement II);

- manovra di Yochum (segno di impingement III).

- La sofferenza del tendine CLB può essere ricercata con la manovra di Speed (o palm-up test) (Figura 04).

Nella SCS la palpazione del trochite, del legamento coraco-acromiale e della doccia bicipitale risulta dolorosa.

Figura 03

Figura 03: Le tre manovre per la ricerca del conflitto subacromiale. Manovra di Neer (segno di impingement I): il braccio viene elevato mantenendo la spalla in rotazione interna e la scapola depressa (a). Manovra di Hawkins (segno di impingement II): rotazione interna della spalla flessa a 90 ̊ (b). Manovra di Yochum (segno di impingement III): rotazione interna della spalla abdotta a 90 ̊ (c).

Figura 04

Figura 04: Manovra di Speed: l’esaminatore contrasta il tentativo del paziente di elevare la spalla mentre il gomito è esteso e il palmo della mano rivolto verso l’alto. La presenza di dolore è indicativa di una sofferenza del tendine CLB.

Diagnostica per immagini

- L’esame radiografico tradizionale deve sempre essere eseguito come primo accertamento strumentale, poiché consente di escludere la presenza di alterazioni morfo-strutturali scheletriche o di calcificazioni patologiche in grado di simulare una SCS. Oltre ai radiogrammi standard (antero-posteriore e ascellare), due particolari

- Proiezioni dovrebbero essere eseguite per valutare la morfologia dell’acromion e identificare l’eventuale presenza di uno sperone acromiale anteriore:

- la proiezione per l’outlet: si esegue come una proiezione laterale della scapola inclinando il raggio di 10° in senso cranio-caudale (si veda la Figura 02);

- la proiezione antero-posteriore con raggio inclinato di 30° in senso cranio-caudale (Figura 05).

- Per una valutazione più approfondita dei tessuti molli, in particolare della cuffia e del tendine CLB, è indispensabile ricorrere all’ecografia e alla RM. L’ecografia è una metodica economica e non invasiva, la cui affidabilità dipende tuttavia dall’esperienza dell’operatore.

- La RM si sta affermando come gold standard per lo studio della patologia da conflitto, consentendo uno studio della spalla nei diversi piani dello spazio e una chiara definizione delle lesioni a carico della borsa e dei tendini.

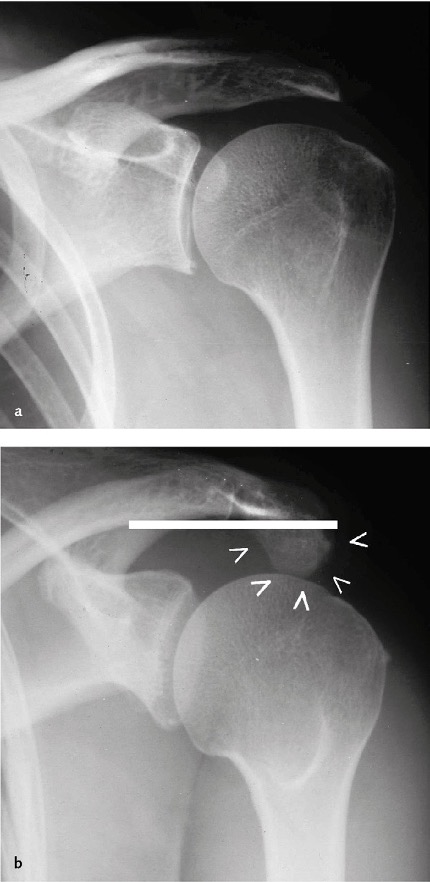

Figura 05

Figura 05: Confronto tra la normale proiezione antero-posteriore della spalla (a) e la proiezione antero-posteriore con raggio inclinato di 30o in senso cranio-caudale (b). Lo sperone acromiale, evidenziato dalle punte di freccia (>), è riconoscibile solo nel secondo radiogramma: in condizioni normali, il margine anteriore dell’acromion non dovrebbe superare il prolungamento ideale del margine anteriore della clavicola (linea bianca orizzontale).

Terapia

- Come principio generale, si può affermare che il ricorso alla terapia chirurgica è giustificato dalla presenza di alterazioni strutturali in grado di favorire l’evoluzione della malattia verso stadi anatomo-patologici di maggiore gravità. Al contrario, un disturbo strettamente funzionale e/o la sofferenza primitiva dei tendini della cuffia si gioveranno maggiormente di misure conservative quali la terapia farmacologica, fisica o kinesiologica.

- Il trattamento chirurgico più comune è costituito dalla cosiddetta acromioplastica. Questo intervento prevede la resezione dello sperone acromiale e del legamento coraco-acromiale, in modo da ampliare lo spazio subacromiale e correggere la condizione di conflitto.

- Inizialmente praticata a cielo aperto, l’acromioplastica è oggi eseguita per via artroscopica nella maggior parte dei casi. Questa tecnica, oltre a essere meno invasiva, consente di eseguire una valutazione accurata dell’articolazione gleno-omerale e dello spazio subacromiale, facilitando l’identificazione di lesioni di difficile riconoscimento e/o misconosciute nell’iter diagnostico.