Dettagli

- Sindrome di volkmann

- Eziopatogenesi

- La loggia anteriore dell’avambraccio

- Quadro clinico

- Terapia

Sindrome compartimentale

Sindrome di volkmann

- La sindrome di Volkmann è una sindrome compartimentale, ovvero una condizione in cui l’aumento della pressione all’interno di un compartimento anatomico compromette la circolazione e la funzione dei tessuti all’interno del compartimento stesso.

- Descritta da Volkmann nel 1881, è dovuta alla necrosi ischemica delle strutture della loggia anteriore dell’avambraccio, generalmente secondaria a gravi traumatismi del gomito o dell’avambraccio. È caratterizzata da deformità del polso e delle dita secondarie alla retrazione ischemica dei muscoli colpiti dalla necrosi e associate a deficit neurologici di entità variabile.

- Per estensione questa definizione viene spesso applicata a sindromi compartimentali che interessano altre sedi, come per esempio la loggia anteriore della gamba.

Eziopatogenesi

- La causa prima della sindrome è rappresentata da un evento in grado di ridurre la perfusione dei tessuti a livello della loggia anteriore dell’avambraccio.

Fra le cause traumatiche un primo esempio è rappresentato dalla lesione di un tronco arterioso dell’arto superiore in sede prossimale rispetto all’avambraccio. Ciò si verifica più spesso in seguito a una frattura sovracondiloidea dell’omero, e consiste nel danno dell’arteria omerale prodotto dalla dislocazione anteriore del frammento prossimale della frattura (Figura 01). Può trattarsi di una vera e propria lacerazione, ma più spesso si tratta di una trombosi secondaria a un danno intimale prodotto dalla contusione del vaso o di uno spasmo secondario alla violenta trazione subita dalla tonaca media dell’arteria. Questa complicanza interessa soprattutto bambini di età inferiore a 10 anni, che presentano le forme più gravi della sindrome. - Un secondo gruppo di cause riduce la perfusione aumentando la pressione all’interno del compartimento anteriore dell’avambraccio, che rappresenta uno spazio inestensibile. Ciò̀ può realizzarsi a causa dell’ematoma prodotto da una frattura biossea dell’avambraccio, dell’edema che consegue alle ustioni e ai traumi da schiacciamento o della compressione prolungata che si realizza quando un arto rimane a lungo schiacciato al di sotto del capo o del tronco di un paziente in stato di incoscienza, come per esempio durante un’overdose da stupefacenti.

- Quale che sia la causa della ridotta perfusione all’interno della loggia anteriore dell’avambraccio, essa produce un’ischemia dei tessuti e un danno anossico a carico dell’endotelio dei vasi. Ciò determina a sua volta l’aumento della permeabilità vasale con fuoriuscita di liquidi e proteine e aumento dell’edema. L’aumento della pressione intracompartimentale che ne consegue determina l’occlusione dei vasi a cominciare dall’estremità venosa della rete capillare e uno spasmo arteriolare riflesso che interessa i rami dell’arteria interossea; questi fenomeni aggravano l’ischemia dando luogo a un circolo vizioso edema-compressione-ischemia che può essere interrotto solo con l’apertura del compartimento.

- Il persistere dell’ischemia e dell’edema produce la necrosi delle fibre muscolari, seguita da una sostituzione fibrosa o da una rigenerazione del muscolo di entità variabile. Il risultato è una deformità conseguente alla retrazione fibrosa dei muscoli affetti. Il danno neurologico concomitante può essere secondario all’ischemia o essere dovuto alla compressione che il nervo mediano subisce nel passaggio tra i due capi del pronatore rotondo o al di sotto dell’arcata fibrosa tesa tra i due capi del flessore superficiale delle dita.

La loggia anteriore dell’avambraccio

- La loggia anteriore dell’avambraccio è uno spazio inestensibile il cui pavimento è formato dalle due ossa dell’avambraccio con la membrana interossea interposta, mentre il limite in superficie è formato dalla fascia antibrachiale. All’interno si trovano i muscoli anteriori disposti su quattro piani, che dalla superficie in profondità sono:

- I strato: pronatore rotondo, flessore radiale del carpo, palmare lungo, flessore ulnare del carpo;

- II strato: flessore superficiale delle dita;

- III strato: flessore profondo delle dita, flessore lungo del pollice;

- IV strato: pronatore quadrato.

- L’arteria omerale penetra nella loggia insieme al nervo mediano passando al di sotto del lacerto fibroso del bicipite brachiale. in questa sede può essere danneggiata in caso di frattura sovracondiloidea dell’omero quando il margine aguzzo del frammento prossimale della frattura la comprime violentemente contro il lacerto. distalmente l’arteria si divide nell’arteria radiale, che decorre in superficie, e nell’arteria ulnare, che passa sotto il pronatore rotondo ed emette l’arteria interossea che con i rami anteriore e posteriore fornisce la principale irrorazione dei muscoli dell’avambraccio. in particolare, l’arteria interossea anteriore, che decorre sulla membrana interossea, fornisce l’unico contributo all’irrorazione dei muscoli flessore profondo delle dita e flessore lungo del pollice. La precarietà di tale irrorazione è sottolineata dall’osservazione che il ricco circolo collaterale esistente a livello del gomito non ha alcuna comunicazione con i vasi all’interno della loggia anteriore.

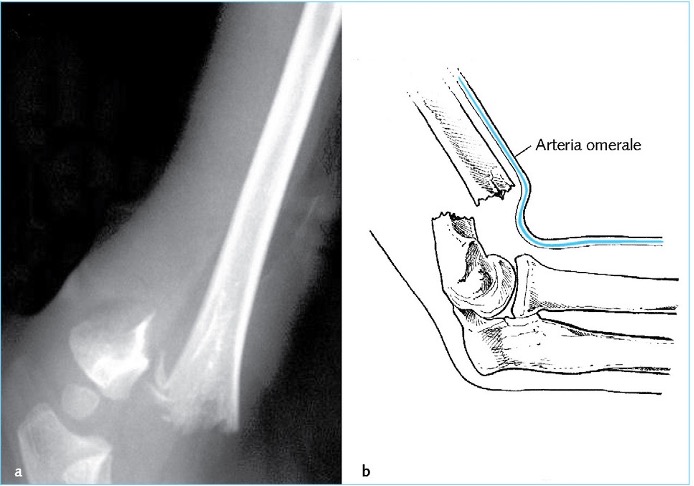

Figura 01

Figura 01: patogenesi della sindrome di Volkmann. radiografia di frattura sovracondiloidea dell’omero nella sua più comune variante “da estensione” (a). disegno che illustra l’azione lesiva sull’arteria omerale prodotta dalla dislocazione anteriore del frammento prossimale della frattura (b).

Quadro clinico

- L’esordio dei sintomi può verificarsi in ogni momento nei 3 giorni, o talora nei 6 giorni, successivi a un trauma di entità adeguata. Il sintomo più frequente consiste in un dolore severo riferito alla faccia volare dell’avambraccio, che appare tesa, arrossata e dolorabile alla palpazione. Le dita sono atteggiate in flessione e il tentativo di estenderle provoca la riesacerbazione del dolore. I polsi periferici possono essere presenti, ma tendono a divenire progressivamente più deboli fino a scomparire. L’interessamento neurologico si manifesta con ipodisestesia nel territorio di distribuzione dei nervi periferici coinvolti, che sono più spesso il nervo mediano e meno frequentemente l’ulnare. La flessione attiva delle dita è debole e può giungere fino alla paralisi anche per l’eventuale danno neurologico sovrapposto; in quest’ultima evenienza la paralisi si estende anche ai muscoli intrinseci della mano.

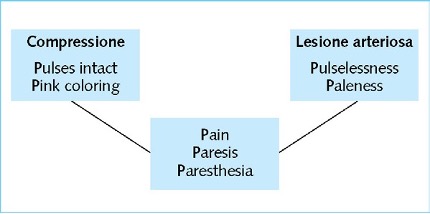

- A scopo mnemonico nella letteratura anglosassone la sintomatologia della fase di esordio è riassunta con cinque “P” che variano se l’eziologia è da ricondurre alla compressione da ematoma o alla lesione di un’arteria (Figura 02). Nel primo caso il polso è presente e la cute ha colorito roseo; nel secondo caso il polso radiale è assente e la cute è pallida. In entrambi i casi sono presenti dolore, paralisi e parestesie.

- Dopo pochi giorni dall’esordio, il dolore e la tumefazione lasciano il posto a un indurimento palpabile della muscolatura della loggia anteriore dell’avambraccio, che si associa alla comparsa di una deformità progressiva. Tale deformità è dapprima reversibile in seguito all’instaurazione di un’adeguata fisioterapia, ma dopo un periodo di 3-4 mesi appare stabilizzata. La gravità della deformità dipende dall’estensione della retrazione ischemica ed è definita dalla classificazione di Tsuge.

- Tipo I: consiste in una forma lieve che colpisce solo il flessore profondo delle dita e determina la retrazione in flessione di uno o più delle dita lunghe, in genere il III e IV dito; la flessione del polso consente l’estensione delle dita retratte.

- Tipo II: consiste in una forma di gravità moderata che colpisce i flessori profondi e superficiali delle dita e il flessore lungo del pollice (Figura 03). Tutte le dita presentano un atteggiamento in flessione accentuato dall’iperestensione del polso. In questi casi vi è quasi sempre una sofferenza del nervo mediano, che decorre tra i piani muscolari coinvolti dalla retrazione ischemica. Essa si manifesta con un deficit sensitivo nel territorio di distribuzione del nervo stesso, associato a paralisi dei muscoli laterali dell’eminenza tenar.

- Tipo III: consiste nella forma più severa della malattia, con interessamento di tutti i flessori delle dita e del polso, dei pronatori e talora anche dei muscoli della loggia posteriore dell’avambraccio. Il danno neurologico è costantemente presente.

- Va sottolineata la particolare gravità delle forme che colpiscono i bambini, in quanto la crescita si associa all’aggravarsi della retrazione e può determinare anche una progressiva deformità dello scheletro. Le forme lievi dell’infanzia possono viceversa passare inizialmente misconosciute e manifestarsi solo per la progressiva deformità che accompagna la crescita scheletrica.

Figura 02

Figura 02: Le cinque “P” della sintomatologia della sindrome di Volkamann (traduzione nel testo).

Figura 03

Figura 03: Quadro clinico di deformità stabilizzata (tipo ii secondo tsuge).

Terapia

- La sindrome di Volkmann in fase acuta rappresenta una vera emergenza e richiede dapprima la rimozione immediata di ogni causa in grado di aumentare la pressione intracompartimentale, come per esempio ogni contenzione dell’avambraccio (gessi o bendaggi). Se un monitoraggio frequente e regolare non rivela la remissione completa dei sintomi è necessario procedere alla decompressione chirurgica del compartimento. Nei pazienti scarsamente collaboranti in cui l’esame clinico è reso difficile dalla presenza di altre lesioni, dallo stato di incoscienza o dalla giovane età, è utile procedere alla misurazione diretta della pressione intracompartimentale. Se la pressione tissutale è superiore ai 40 mmHg è indicata la decompressione chirurgica immediata.

- Nei casi dubbi è opportuno dare indicazione all’intervento senza attendere la manifestazione completa del classico corteo di sintomi sopra ricordato. In particolare, non bisogna aspettare la scomparsa dei polsi periferici, che esprime un pericolo ormai imminente di necrosi muscolare estesa e irreversibile.

- La decompressione è ottenuta mediante fasciotomia, che consiste nell’apertura con un’incisione molto ampia di tutta la loggia anteriore dal gomito fino al tunnel carpale. La fasciotomia va completata con la decompressione dei singoli ventri muscolari, con particolare riferimento ai muscoli del piano profondo come il flessore profondo delle dita, che sono i più vulnerabili alla necrosi muscolare. Se i polsi periferici non ricompaiono, l’esplorazione va estesa all’arteria brachiale procedendo alla riparazione di un’eventuale lesione. L’incisione va lasciata aperta fino alla risoluzione dell’edema, quando la chiusura sarà ottenuta mediante una sutura diretta o un innesto cutaneo.

- Se il paziente giunge all’osservazione nelle settimane o nei mesi immediatamente successivi all’esordio, durante i quali la deformità è ancora reversibile, la terapia consiste nella mobilizzazione associata all’uso di splint per correggere la deformità.

- Nella fase degli esiti la deformità è stabilizzata e l’indicazione al trattamento chirurgico è definita sulla base della classificazione di Tsuge.

Nel tipo I è in genere sufficiente, per ottenere la correzione della deformità, l’escissione del tessuto muscolare fibrotico. - Nel tipo II è necessario associare all’escissione del tessuto fibrotico la disinserzione dei muscoli anteriori dell’avambraccio sia dall’epitroclea sia dalle ossa dell’avambraccio e dalla membrana interossea, secondo la tecnica descritta da Scaglietti. L’estensione passiva delle dita durante l’intervento consente di misurare l’ottenimento di una sufficiente liberazione. Essendo costante in questi casi un interessamento neurologico, va sempre eseguita anche la neurolisi per liberare i nervi mediano e ulnare in tutte le possibili sedi di compressione.

- Nel tipo III la necrosi è talmente estesa che la correzione della deformità non consente comunque un recupero funzionale per la perdita della funzione contrattile. Se esistono estensori validi disponibili per una trasposizione tendinea sul flessore lungo del pollice e sul flessore profondo delle dita, ciò può consentire un recupero della funzione di presa, in alternativa è descritto il trapianto dall’arto inferiore del muscolo gracile vascolarizzato e innervato, per il recupero della flessione delle dita.