Dettagli

- Definizione

- Elementi dell’ecografo

- Sonde ecografiche

- Immagine 01

- Immagine 02

- Immagine ecografica

- Segnale ecografico

- Eco-Doppler

- Immagine 03

- Elastografia

- Immagine 04

- Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)

- Vantaggi e limiti dell’ecografia

01.03 – [Radiodiagnostica] Ecografia

Definizione

- L’ecografia è una metodica di indagine che usa radiazioni non ionizzanti, gli ultrasuoni. Essi sono onde meccaniche “elastiche” che hanno una frequenza superiore a 20000 Hz (20000 cicli a secondo) e quindi non sono percepibili dall’orecchio umano: si tratta di onde successive di rarefazione e compressione delle particelle di ciascun mezzo attraversato che si propagano longitudinalmente all’interno dello stesso.

- Gli ultrasuoni interagiscono con i tessuti secondo leggi che ne determinano:

- la velocità;

- la riflessione;

- la rifrazione;

- la diffusione;

- l’assorbimento;

- l’attenuazione.

- La velocità di propagazione degli ultrasuoni in un mezzo è data dalla distanza percorsa dall’onda nell’unità di tempo: essa è inversamente proporzionale alla densità ed alla compressibilità del mezzo attraversato.

- La riflessione, definita eco, si ottiene quando il fascio incontra due tessuti con differente struttura in cui una parte del fascio continua il suo percorso e si trasmette nel mezzo, mentre l’altra viene riflessa: l’intensità della riflessione sarà proporzionale alla differenza di impedenza acustica fra i due mezzi e perciò, l’angolo di riflessione sarà uguale a quello di incidenza, quindi massimo a 90° gradi. Questo è il principio basilare della diagnostica ecografica.

- La rifrazione è un fenomeno complesso che si verifica sull’interfaccia tra tessuti attraversati dagli ultrasuoni a velocità diverse: la direzione del fascio nel secondo mezzo varia diversamente dal principio della riflessione. Questo principio fisico nella pratica clinica è spesso fonte di artefatti.

- La diffusione si ottiene quando il fascio ultrasonoro incontra una superficie irregolare o di dimensioni inferiori al fascio stesso e viene riflesso in tutte le direzioni. Questo fenomeno contribuisce a delineare la forma degli organi in esame e la trama ecostrutturale di ciascun parenchima.

- L’assorbimento è dovuto alle forze di attrito proprie di ogni mezzo con conseguente conversione in calore dell’energia del fascio ultrasonoro.

- L’attenuazione, ovvero il decremento della intensità del fascio ultrasonoro nel suo progredire, è in funzione dell’assorbimento, della riflessione e dell’allargamento del fascio: il fenomeno è direttamente proporzionale alla frequenza del fascio e perciò non è possibile analizzare tessuti profondi con frequenza elevate.

Elementi dell’ecografo

- L’apparecchio ecografico è costituito da quattro componenti:

- un cristallo trasduttore o sonda, che costituisce la componente periferica del sistema che viene posta a contatto con la cute del paziente;

- un sistema elettronico, costituito da circuiti diversi che pilotano il trasduttore generando l’impulso di trasmissione, ricevono il segnale elettrico prodotto dall’eco di ritorno della sonda e amplificano ed elaborano il segnale ricevuto;

- lo Scan converter, che ha la funzione di memorizzare i dati ottenuti durante la scansione e di convertirli nel formato necessario per rappresentare l’immagine o il tracciato;

- un sistema di visualizzazione e stampa, costituito da un monitor televisivo, che consente di visualizzare le immagini prodotte ed una stampante che registra le immagini su pellicole radiografiche o su carta.

- Nell’esame ecografico per generare gli ultrasuoni è necessario sfruttare la caratteristica di “piezoelettricità” che hanno alcune sostanze, quali ad esempio il quarzo ed il titanato di bario, che consiste nell’applicare una differenza di potenziale agli estremi di un cristallo per ottenere una variazione dimensionale, cioè una vibrazione dello stesso che genererà gli ultrasuoni.

Sonde ecografiche

- L’ecografia si esegue con una sonda, caratterizzata da una data frequenza legata allo spessore del cristallo contenuto in essa. Quest’ultimo viene eccitato da impulsi elettrici e genererà energia meccanica ossia il fascio di ultrasuoni (effetto piezoelettrico inverso).

- Tra la sonda e la cute del paziente viene applicato un sottile strato di gel, che serve ad ottimizzare la trasmissione degli ultrasuoni e quindi ad evitare delle dispersioni che si potrebbero creare a livello dell’interfaccia sonda/cute.

- La stessa sonda, oltre ad emettere gli ultrasuoni, funge anche da sorgente ricevente gli “echi riflessi” nel contesto tissutale che indurranno la deformazione meccanica del cristallo stesso con generazione di impulsi di tensione (effetto piezoelettrico diretto). Questi ultimi costituiscono il punto di partenza per la formazione delle immagini ultrasonografiche.

- Successivamente i voltaggi elettrici dei vari echi di ogni linea di scansione vengono digitalizzati, cioè codificati con step numerici discreti da un convertitore analogico-digitale: ciò serve per poter memorizzare i voltaggi di ogni singola linea man mano che vengono acquisite nuove linee di scansione, permettendo così la rappresentazione bidimensionale dell’intera regione di scansione.

- Ogni tipo di trasduttore può avere forma e frequenza diverse, in modo da poter essere utilizzato in studi di organi diversi: i più moderni ecografi permettono di modulare a proprio piacimento la frequenza degli ultrasuoni emessi dalle singole sonde, in modo da poter ottenere delle immagini maggiormente definite in relazione alla profondità dell’organo da esaminare (per es maggiore è la frequenza migliore è il dettaglio su strutture superficiali e viceversa).

- I trasduttori possono essere distinti in lineari, convex e biplanari:

- il trasduttore lineare è costituito da un insieme di cristalli ravvicinati che entrano in funzione successivamente in tempi diversi: offrono un’immagine rettangolare che se da un lato consente una migliore visione delle strutture più superficiali, dall’altro presenta una finestra poco ampia per le strutture più profonde. Il trasduttore, che può essere usato su sonde endocavitarie ed in ecografia intraoperatoria, può presentare una manovrabilità limitata in alcune zone corporee poco accessibili a causa delle sue dimensioni;

Immagine 01

Immagine 01. Sonda lineare che consente una migliore visione delle strutture più superficiali, ma una manovrabilità limitata a causa delle maggiori dimensioni.

- i trasduttori di tipo convexsono usati negli esami ecografici addominali ed hanno una finestra acustica aperta sia a livelli superficiali che più profondi;

Immagine 02

Immagine 02. Sonda convex, la più usata negli esami ecografici addominali, offrendo una finestra acustica adatta sia per livelli molto superficiali che più profondi

- infine ci sono le sonde biplanari, utilizzate per lo studio endorettale della prostata e del retto, che permettono di eseguire scansioni su due piani senza spostare la sonda stessa; ugualmente avviene per le sonde endovaginali.

Immagine ecografica

- L’immagine ultrasonografica è in funzione del tipo di tessuto esaminato: quando un’onda ultrasonora incontra un’interfaccia che separa due mezzi a struttura diversa, con densità ed impedenza acustica differenti, parte dell’energia viene riflessa indietro verso il trasduttore e si otterranno così degli echi, e parte si trasmette al mezzo sottostante. Da ciò deriva che diversa sarà l’immagine, e quindi gli echi che sono usati per la sua interpretazione, in dipendenza della diversità di tessuti e di interfacce che gli ultrasuoni attraverseranno.

- L’aria e l’osso, per la loro alta riflettività, attenuano in superficie la gran parte dell’energia del fascio producendo, nei tessuti sottostanti, un caratteristico “cono d’ombra” che sarà così di ostacolo all’esame ecografico. Per cui si parlerà di struttura anecogena quando l’immagine è priva di echi interni, che apparirà nera; di struttura ecogena, cioè capace di produrre degli echi, che apparirà bianca, ed ancora, rispetto ad una struttura di riferimento, di strutture iper-ipo od isoecogene. Se consideriamo una formazione a contenuto fluido interno, come in una cisti, avremo una buona trasmissione delle onde e la parte posteriore sarà ben visibile e di colore bianco, mentre la parte interna apparirà parzialmente anecogena e quindi di colore nero.

- Il radiologo cerca sempre, attraverso un opportuno orientamento del trasduttore, di realizzare una situazione di ortogonalità per ottenere una frazione riflessa massima, ma non sempre ciò è possibile perché nel tragitto degli ultrasuoni si potrebbero interporre strutture aeree e ossee. Per questo la pratica ha indotto ad individuare, nello studio di ciascun organo profondo, siti di accesso, non comportanti l’attraversamento delle strutture suddette, che prendono il nome di finestre acustiche. Un esempio è dato dal fegato per il rene destro, o dalla milza per il rene sinistro, o dalla vescica per l’utero.

Segnale ecografico

- Esistono in ecografia tre schemi di rappresentazione del segnale ecografico:

- A-MODE: (modulazione di ampiezza) è il modo più semplice di rappresentare il segnale ecografico, ossia l’energia ultrasonica riflessa viene evidenziata sotto forma di picchi di ampiezza proporzionale alla riflessione (oscilloscopio);

- B-MODE: è la classica immagine ecografica, ovvero la rappresentazione su un monitor televisivo degli echi provenienti da una sezione del corpo attraversata dal fascio di ultrasuoni: ogni eco è rappresentato come un punto luminoso la cui tonalità è direttamente proporzionale all’intensità dell’eco stesso. Sullo schermo compare l’immagine dell’organo in esame;

- M-MODE: questo tipo di tracciato è molto diffuso in cardiologia è simile all’A-MODE con la differenza che viene registrato anche il movimento dell’eco: questo consente di riportare su diagrammi la dinamica di strutture in rapido movimento.

Eco-Doppler

- Lo studio ecografico può essere affiancato da quello Dopplere quindi parleremo di eco-doppler. Nel Doppler l’onda ultrasonora riflessa da una struttura in movimento ha frequenza minore o maggiore rispetto a quella dell’onda incidente a seconda che la struttura si muova allontanandosi o avvicinandosi al trasduttore. Dall’angolo di incidenza e dalla variazione assoluta di frequenza dell’onda riflessa è possibile calcolare la velocità di movimento della struttura bersaglio. Nella pratica, quando le misurazioni sono effettuate su vasi sanguigni, le frequenze riflesse sono distribuite in uno spettro più o meno ampio e sono costituite da suoni udibili dall’operatore dopo opportuna amplificazione. In questo modo possiamo acquisire indicazioni sulla presenza, sulla direzione e sul tipo di flusso (arterioso, venoso, laminare, turbolento) e determinare attraverso appositi programmi di calcolo degli indici per la caratterizzazione del flusso stesso.

- I segnali Doppler possono essere rappresentati in tre modi:

- sotto forma di suoni, le cui variazioni in frequenza nel tempo sono direttamente correlate alla velocità dei globuli rossi nel vaso esplorato;

- sotto forma di diagrammi, in grado di rappresentare visivamente le variazioni di frequenza delle onde ultrasonore nel tempo, la direzione del flusso ematico esplorato e l’intensità del segnale stesso;

- sotto forma di mappe colorate, sovraimposte alla convenzionale immagine ecografica, che rappresentano i parametri di flusso misurati all’interno del vaso e cioè variazioni di frequenza del segnale, direzione di flusso, modificazioni temporali. Con questa tecnica, pertanto, si evidenziano insieme sia le caratteristiche morfologiche del vaso in esame (mediante l’immagine ecografica) e sia gli aspetti funzionali dello stesso (le caratteristiche di flusso al suo interno).

- Esistono diversi metodi di campionamento Doppler:

- Doppler CW (ad onda continua). questo tipo di analisi è in grado di rilevare la presenza di flussi lenti e di piccola entità e di dare una notevole precisione circa le misure delle alte velocità. E’ una metodica impiegata nello studio dei flussi nei tronchi sovraortici, nei vasi periferici arteriosi e venosi;

- Doppler PW (ad onda pulsata): si avvale di un trasduttore che funziona alternativamente da emettitore e da ricevitore ed è in grado di discriminare la profondità da cui provengono i riflessi;

- Eco-color-doppler: permette la codificazione dell’immagine tramite colore rosso se il flusso è diretto verso il trasduttore, blu se si allontana e con una tonalità di luminosità correlata alla velocità del flusso. Lo studio eco-doppler o eco-color-doppler consente non solo la valutazione del flusso vasale, ma anche lo studio della vascolarizzazione delle lesioni focali;

- Power Doppler: è una metodica che analizza l’intensità delle frequenze doppler. Tale metodica è sensibile nel rilevare la presenza di minimi flussi ma presenta lo svantaggio di non fornire informazioni circa la sua direzione.

- Quindi le tecniche Doppler sono anch’esse basate sull’utilizzo di fasci di ultrasuoni, in cui queste ultime, invece di analizzare posizione spaziale ed intensità delle riflessioni del fascio al fine di costruire immagini, valutano le variazioni in frequenza che il fascio subisce al momento in cui incontra una struttura in movimento e cioè, specificatamente, i globuli rossi all’interno dei vasi.

Immagine 03

Immagine 03. Immagine di eco-color-Doppler di un tumore maligno altamente vascolarizzato.

Elastografia

- L’Elastografia e’ una metodica diagnostica ad ultrasuoni finalizzata alla valutazione del grado di elasticità dei tessuti. La sua applicazione in ambito medico parte da due presupposti fondamentali: il primo è che esistono differenze significative nelle proprietà meccaniche dei vari tessuti, il secondo che molte patologie determinano un cambiamento dell’elasticità tissutale. In generale i tessuti benigni hanno caratteristiche elastiche; mentre i tessuti caratterizzati da maggiore rigidità sono spesso espressione di neoplasie o processi flogistici cronici. L’elastografia è, pertanto, altamente sensibile ai cambiamenti strutturali che accompagnano processi fisiologici e patologici.

- La sua applicazione principale è nella diagnosi differenziale tra noduli benigni o maligni in organi superficiali quali mammella, tiroide, linfonodi, testicoli e per valutare la rigidità del fegato nel sospetto di fibrosi epatica nelle epatopatie di vario genere.

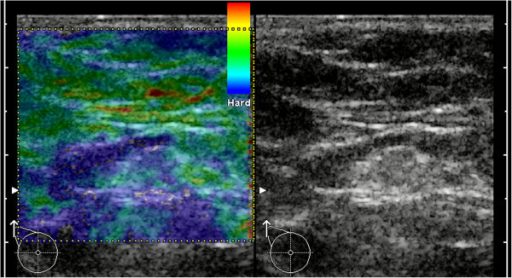

Immagine 04

Immagine 04. Immagine doppia di elastografia e B-mode, ove nell’immagine elastografica si apprezzano vari colori che variano dal blu intenso per le lesioni più rigide e quindi fibrotiche e/o maligne, al rosso-verde per le lesioni elastiche e quindi più probabilmente benigne.

Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)

- L’ecografia con mezzo di contrasto (Contrast-Enhanced Ultrasound – CEUS) è un’applizazione dell’ecografia che necessita della somministrazione endovena di un mezzo di contrasto che miscelandosi con il sangue ne aumenta l’ecogenicità permettendone di studiare la vascolarizzazione dei tessuti.

- E’ prevalentemente utilizzata per studiare il circolo vascolare di lesioni focali epatiche, testicolari, renali e pancreatiche al fine di studiare il pattern di impregnazione contrastografica ed avere più informazioni sulla presunta natura della lesione. I vari tessuti e i diversi tipi di noduli presentano pattern contrasto grafici e di dinamica del transito dei globuli rossi differenti, in virtù della loro angiogenesi, sistema vascolare e al consumo di ossigeno.

- La possibilità di seguire in tempo reale con l’ecografia il transito delle microbolle di contrasto consente una valutazione qualitativa e quantitativa della dinamica contrastografica, permettendo di avere maggiori informazioni per una più corretta caratterizzazione lesionale.

Vantaggi e limiti dell’ecografia

- I vantaggi dell’ecografia sono:

- basso costo di acquisizione e manutenzione dell’apparecchiatura;

- maneggevolezza nel trasporto ed ampia disponibilità sul territorio;

- non invasività;

- mancata esposizione a radiazioni ionizzanti;

- possibilità d’uso in bambini e donne gravide;

- visione dinamica delle strutture in esame;

- possibilità di esecuzione di biopsia mirata.

- I limiti sono:

- metodica operatore-dipendente;

- impossibilità del fascio ultrasonografico ad attraversare strutture contenenti aria (polmone) od ossa;

- dipendenza della risoluzione dell’immagine dalla profondità (in un obeso la qualità dell’immagine non è ottimale), dalla collaborazione del paziente, da una adeguata preparazione;

- difficoltà nell’esaminare pazienti nell’immediato post-operatorio per la presenza di drenaggi e medicazioni;

- campo di vista ridotto con difficoltà nello studio di masse voluminose.