Dettagli

- Generalità

- Fratture del rachide cervicale

- Fratture del rachide toraco-lombare

- Fratture vertebrali da osteoporosi

- Fratture del rachide pediatrico

Fratture vertebrali

Generalità

- Le lesioni che il rachide subisce in seguito a eventi traumatici possono essere le più varie, in ragione delle differenti sedi interessate e dei diversi meccanismi lesivi. Le fratture vertebrali costituiscono uno dei capitoli più complessi della Traumatologia scheletrica sia per le peculiarità strutturali del rachide sia per l’ampio spettro di quadri anatomo-clinici osservabili.

Epidemiologia

- Sebbene i tratti di colonna vertebrale dotati di maggiore motilità (rachide cervicale e lombare) siano quelli più esposti alle lesioni traumatiche, dal punto di vista epidemiologico le fratture vertebrali più frequenti si verificano a livello della zona di passaggio tra colonna toracica e lombare. Fratture, lussazioni e fratture-lussazioni del rachide hanno subìto un aumento di incidenza correlato ai traumatismi ad alta energia in corso di incidenti stradali. Parallelamente, l’aumento della vita media e delle comorbidità espone a un maggior rischio di fratture vertebrali da osteoporosi o patologiche in corso di neoplasia.

- Il meccanismo di lesione è di regola indiretto; fanno eccezione i traumi penetranti.

Approccio al paziente con fratture vertebrali

- La gravità di una frattura vertebrale è per larga parte influenzata dagli stretti rapporti che il rachide contrae con il midollo spinale e le radici nervose. Tutti i pazienti con lesioni vertebrali dovrebbero essere considerati come portatori di lesioni mielo-radicolari fino a prova contraria.

- L’approccio al paziente con fratture vertebrali implica una valutazione in termini di stabilità, presenza di deficit neurologici e caratteristiche radiologiche della lesione (Box 01).

- Al fine di un corretto inquadramento della frattura, premessa indispensabile per l’impostazione di una terapia adeguata, è opportuno chiedersi se la frattura sia stabile o instabile.

- La determinazione della stabilità del segmento spinale affetto da una frattura è importante in quanto la presenza di instabilità condiziona fortemente il trattamento definitivo del paziente: le lesioni instabili necessitano di trattamento chirurgico, mentre quelle stabili spesso guariscono mediante trattamento conservativo. Sono stati descritti diversi sistemi di classificazione per valutare la stabilità segmentaria del rachide, con alcune rilevanti distinzioni tra il rachide cervicale e quello dorso-lombare.

- Secondo Boni e Denaro (1979), la stabilità della colonna cervicale risulta dall’integrità delle strutture anatomiche che costituiscono il sistema osteo-legamentoso occipito-atlo-epistrofico a livello del rachide cervicale alto e del segmento mobile rachideo per il rachide cervicale inferiore.

- Le lesioni prevalentemente ossee possono generare un’instabilità, ma dopo riduzione e immobilizzazione adeguate vanno incontro a consolidazione e quindi si stabilizzano. Le lesioni legamentose o osteo-legamentose possono invece generare un’instabilità irreversibile.

- A livello del rachide cervicale alto (cerniera atlo-epistrofica), non ci possono essere dislocazioni se il legamento trasverso è integro.

- Se il legamento trasverso è rotto, ma sono integri i lega-menti alari, la dislocazione dell’atlante rispetto al dente dell’epistrofeo nei radiogrammi dinamici in flesso-estensione va da 3 a 5 mm. Se sia i legamenti alari sia il legamento trasverso sono lesionati, la dislocazione sarà maggiore di 5 mm.

- Il segmento mobile rachideo del rachide cervicale inferiore è composto da: legamento longitudinale anteriore (LLA), disco intervertebrale, legamento longitudinale posteriore (LLP), articolazioni interapofisarie, legamenti gialli e interspinosi. La struttura maggiormente stabilizzante è il complesso LLP-disco intervertebrale: nelle lesioni legamentose, se questo sistema è integro, l’unità funzionale è stabile.

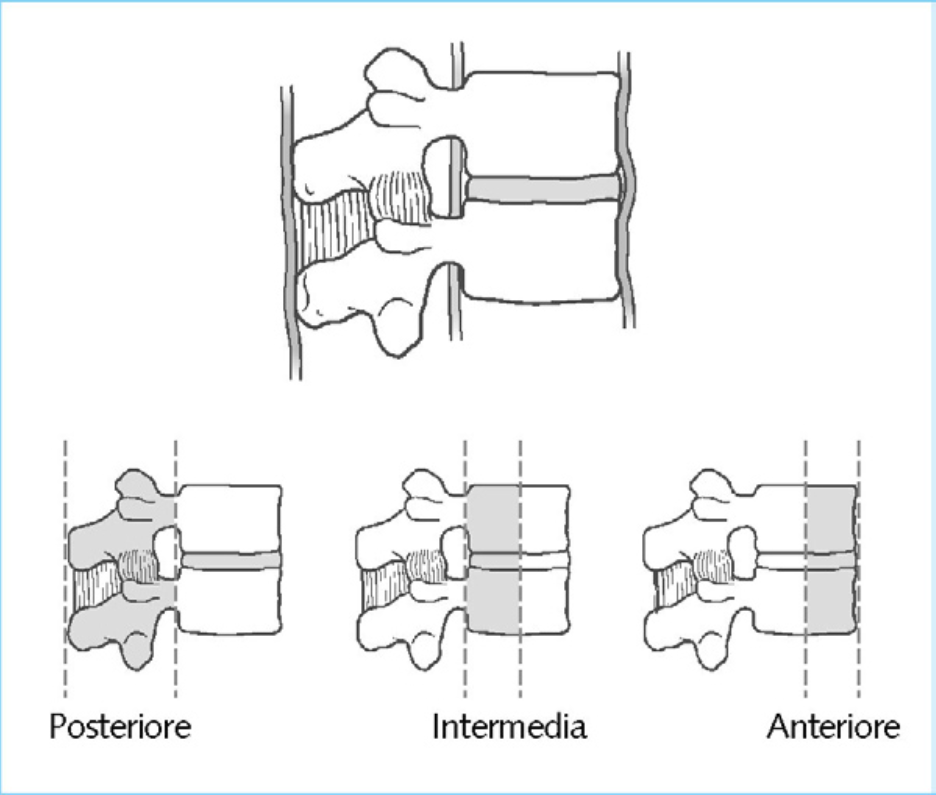

- Per il rachide dorso-lombare, una delle classificazioni concettualmente più semplici è quella di Denis (1983), che si basa sull’identificazione di tre colonne anatomo-funzionali a livello del rachide dorso-lombare (Immagine 01):

- la colonna anteriore comprende il LLA, la metà anteriore del corpo vertebrale e la porzione corrispettiva del disco intervertebrale con il suo anulus fibroso;

- la colonna media contiene il LLP con la porzione di disco intervertebrale corrispondente e il suo anulus;

- la colonna posteriore contiene gli elementi posteriori dell’arco neurale, assieme ai legamenti corrispondenti (gialli, interspinosi e sopraspinoso) e alla capsula delle articolazioni interapofisarie.

- Secondo questa classificazione, lesioni di due o più colonne producono una lesione potenzialmente instabile. Bisogna inoltre chiedersi se sia presente un deficit neurologico. L’esame neurologico di un paziente con sospetta o accertata frattura vertebrale deve valutare la funzione del midollo spinale e delle radici nervose. Le indicazioni al trattamento delle fratture vertebrali sono differenti a seconda che si tratti di fratture mieliche o amieliche. Infatti, mentre le lesioni mieliche sono lesioni gravi, instabili e necessitano di trattamento chirurgico quando possibile, quelle amieliche vanno definite e differenziate in relazione alla presenza di stabilità o instabilità segmentaria (Box 02).

- L’inquadramento del paziente con fratture vertebrali inizia dall’anamnesi e da un accurato esame obiettivo.

- Il dolore, sintomo guida, è esacerbato dalla stazione eretta e dal movimento, così come dalla palpazione diretta del segmento affetto. È presente una contrattura dei muscoli paravertebrali e, a livello del collo e del dorso, possono rendersi evidenti deformità, ecchimosi o ematomi.

- La valutazione neurologica deve essere quanto più appropriata e meticolosa. È importante ricordare che il midollo spinale nell’adulto termina a livello del bordo inferiore di L1, estendendosi raramente fino a L2; al di sotto di questo livello è presente la cauda equina, costituita dall’insieme delle radici nervose che originano dal cono midollare.

- In funzione del quadro clinico, si possono distinguere:

- lesioni a livello radicolare, caratterizzate da un pattern di parestesie/anestesia, deficit di forza muscolare e iporeflessia al corrispondente dermatomero;

- lesioni con pattern meno definito di distribuzione dei deficit neurologici, che possono indicare una lesione della cauda equina, del cono midollare o del midollo spinale.

- La quantificazione della lesione midollare gioca un ruolo preminente sulla scelta terapeutica e sul giudizio prognostico. I sistemi più utilizzati sono il sistema di Frankel (Tabella 01) e il sistema sviluppato dall’American Spinal Injury Association (ASIA).

- Le lesioni del midollo spinale possono essere complete (senza funzione neurologica al di sotto del livello lesionale) o incomplete.

- Nel caso di lesioni complete, ci si può aspettare un recupero di un livello radicolare in circa l’80% dei pazienti e di due livelli nel restante 20% (cosiddetti automatismi midollari sottolesionali).

- Le lesioni incomplete si differenziano a seconda dell’area del midollo coinvolta dalla lesione:

- la sindrome del midollo centrale è la più frequente e si verifica solitamente in pazienti con precedente stenosi del canale vertebrale: la lesione in questo caso coinvolge la sostanza grigia centrale e si traduce in un deficit motorio prevalente agli arti superiori rispetto agli arti inferiori, con conservazione variabile della sensibilità;

- la seconda sindrome più frequente è la sindrome delle corna anteriori, dove si ha una lesione dei due terzi anteriori del midollo, con risparmio delle colonne posteriori che trasportano la propriocezione e la pallestesia, e deficit motorio prevalente agli arti inferiori;

- la sindrome di Brown-Sequard consiste in una lesione di una metà del midollo con deficit ipsilaterale motorio e di sensibilità propriocettiva e pallestesica e perdita controlaterale della sensibilità termica e dolorifica.

- La presenza di tono rettale e della sensibilità perianale in un paziente con deficit neurologici è un reperto fondamentale in quanto suggerisce l’integrità di almeno una parte delle fibre nervose attraverso il livello della lesione, con indubbio miglioramento della prognosi.

- A oggi, anche se con efficacia incerta, la maggior parte dei pazienti portatori di lesioni acute del midollo spinale riceve una dose elevata di corticosteroidi allo scopo di facilitare il recupero neurologico.

- La ricerca nel campo delle lesioni del midollo spinale è in continua evoluzione: di recente sono stati riportati interessanti risultati sperimentali sull’utilizzo di nuove molecole come i Rho-antagonisti (cetrina) e agenti neuroprotettivi come il riluzolo (attualmente utilizzato nella SLA) e la minociclina.

- Questi e altri farmaci, insieme a una migliore comprensione della fisiopatologia delle lesioni midollari, rappresentano una delle prospettive future per migliorare le possibilità di recupero dei pazienti mielolesi.

Box 01

Diagnostica per immagini delle fratture vertebrali

- Esame radiografico: ha funzione di screening iniziale in pazienti con sospetta frattura vertebrale. Nelle proiezioni “dinamiche” (massima flessione e massima estensione) aiuta a stabilire la stabilità segmentaria. Associare sempre la proiezione transorale per la valutazione del complesso C1-C2.

- TC spirale multistrato: ha un ruolo fondamentale nella valutazione del paziente politraumatizzato, grazie alla possibilità di ricostruzione delle immagini sui piani sagittale e coronale. Permette di studiare con attenzione l’anatomia del canale spinale e la posizione di eventuali frammenti ossei che entrino in conflitto con le strutture mielo-radicolari. La limitazione più importante della metodica è l’incapacità di permettere uno screening delle lesioni legamentose e del midollo spinale.

- RM: permette lo studio delle lesioni dei tessuti molli (legamenti e dischi intervertebrali) e delle strutture mielo-radicolari (emorragia intramidollare, edema, concussione e sezione del midollo spinale, compressione estrinseca da parte di un frammento osseo o da ernia discale post-traumatica). Ogni paziente con sospetta lesione del midollo spinale dovrebbe effettuare una RM di valutazione non appena possibile, soprattutto in caso di lesioni neurologiche incomplete, in cui un intervento chirurgico potrebbe prevenire un ulteriore peggioramento.

Box 02

Linee guida generali per il trattamento delle fratture vertebrali

- Nel porre l’indicazione conservativa o chirurgica per il trattamento delle fratture vertebrali, bisogna considerare la stabilità segmentaria, la presenza di deficit neurologici e lo stato generale del paziente.

- In generale, nelle lesioni amieliche con stabilità segmentaria, il trattamento è conservativo con riduzione (se necessaria) e uso di ortesi. Nel caso di lesioni instabili, si pone indicazione chirurgica all’intervento di riduzione e stabilizzazione.

- I pazienti con lesioni mieliche si considerano come portatori di lesioni instabili. Si effettua una riduzione della deformità seguita da una decompressione e stabilizzazione per permettere al paziente di iniziare la riabilitazione e migliorare il nursing. Nelle lesioni neurologiche incomplete, il gesto chirurgico è finalizzato alla decompressione precoce per massimizzare le possibilità di recupero neurologico.

- La precocità dell’intervento dipende dallo stato generale del paziente e dalla sua stabilità emodinamica. I pazienti con lesione midollare dovrebbero essere mantenuti a valori di pressione elevati per migliorare la perfusione del midollo spinale danneggiato. Diversi studi documentano un migliore recupero neurologico se la decompressione viene eseguita entro le 24 ore dal trauma nei pazienti in grado di sostenere l’intervento chirurgico sotto l’aspetto emodinamico.

Immagine 01

Immagine 01. Schema di Denis delle tre colonne per la classificazione delle fratture instabili dorso-lombari.

Tabella 01

Tabella 01. Classificazione delle lesioni midollari secondo Frankel.

Fratture del rachide cervicale

Rachide cervicale alto

- In base al livello interessato e alla tipologia della lesione, è possibile distinguere diversi tipi di frattura del rachide cervicale alto.

- Dissociazione o instabilità occipito-cervicale. La mortalità da lussazione della testa sul collo è molto elevata e i pochi sopravvissuti è probabile che abbiano deficit di nervi cranici, midollo allungato, giunzione spino-midollare e midollo spinale cervicale superiore; durante la lussazione si può anche verificare la lesione delle arterie vertebrali. Il meccanismo proposto è da forza in estensione-rotazione. Pazienti con insufficienza vertebrale a questo livello possono presentare associazioni con deficit dei nervi cranici (V, IX, X e XI), sindrome di Horner ipsilaterale, perdita controlaterale della sensibilità dolori-fica e termica, atassia cerebellare, e paralisi crociata da lesione al livello della decussazione. Il trattamento è di immobilizzazione, riduzione e fissazione esterna urgenti in Halo, e successiva artrodesi occipito-cervicale

- Frattura dei condili occipitali. Si verifica per compressione assiale, solitamente questa lesione viene diagnosticata alla TC. In caso di lesioni stabili, il trattamento è conservativo con riduzione e applicazione di Halo, mentre in caso di lesioni instabili si effettua una artrodesi occipito-cervicale.

- Fratture dell’atlante. Le fratture dell’atlante si verificano più spesso in occasione di incidenti stradali, a seguito di sollecitazioni assiali sul rachide cervicale; per questo è frequente la loro associazione ai traumi cranici nei pazienti politraumatizzati. Inoltre, vi è un’elevata associazione con fratture del complesso C1-C2 (comprese le fratture del dente dell’epistrofeo, la frattura dell’impiccato e altre fratture di C2) e/o con fratture di altri segmenti della colonna cervicale. Si distinguono le fratture isolate dell’arco posteriore, le fratture delle masse laterali e la frattura di Jefferson vera e propria (con interessamento contemporaneo dell’arco anteriore e di quello posteriore dell’atlante). La TC spirale con ricostruzioni longitudinali permette di determinare con precisione la tipologia della frattura. In generale, il trattamento conservativo con Halo permette di ottenere la consolidazione della frattura, mentre la chirurgia viene riservata ai pazienti con lesioni instabili o dopo fallimento del trattamento conservativo.

- Fratture del dente dell’epistrofeo. Rappresentano circa il 20% di tutte le fratture cervicali e vengono di solito distinte, secondo la classificazione di Anderson e D’Alonzo, in base al livello anatomico della frattura: le fratture di tipo I consistono in lesioni dell’apice del dente, quelle di tipo II si verificano alla giunzione del dente con il corpo dell’epistrofeo e quelle di tipo III si estendono nel contesto del corpo. Le fratture di tipo I si trattano di regola con l’immobilizzazione in Halo, che è il trattamento di scelta anche per le fratture composte di tipo II. Recentemente è stata proposta l’osteosintesi con vite anteriore nel dente dell’epistrofeo, che però può essere effettuata solo in caso di fratture a rima trasversale, non comminute e riducibili. Se il paziente ha una frattura con diastasi o angolazione dei frammenti, l’artrodesi C1-C2 per via posteriore (Immagine 02) può essere indicata. Il trattamento per le fratture di tipo III è solitamente conservativo (ortesico) e porta alla guarigione nella maggior parte dei pazienti.

- Frattura dell’impiccato (hangman’s fracture). È la frattura dell’arco neurale posteriore dell’epistrofeo, con tendenza a diastasi tra i frammenti (Immagine 03). Una piccola percentuale di queste fratture può essere associata ad angolazione del corpo vertebrale di C2, a lussazione unilaterale o bilaterale delle faccette articolari di C2 su C3, a interruzione del LLA o LLP e del disco intervertebrale C2-C3, il che determina un’instabilità segmentaria. Il trattamento pertanto è conservativo in Halo nelle lesioni stabili e chirurgico di artrodesi C2-C3 nelle lesioni instabili.

Rachide cervicale basso

- Sulla base del meccanismo lesionale, si distinguono quattro tipologie di fratture.

- Fratture in flessione-compressione. Comprendono lesioni che vanno da piccole compressioni di un piatto vertebrale fino a compromissioni severe del corpo vertebrale e danno delle strutture legamentose posteriori, con eventuale presenza di frammenti che possono dislocarsi posteriormente nel canale cervicale. Queste fratture sono causate da applicazione di carico assiale sul rachide cervicale in flessione, più comunemente ai livelli C4-C5 e C5-C6. Mentre i pazienti con lesioni minori possono essere trattati conservativamente, pazienti con lesioni instabili (presenza di deficit neurologici, angolazione >11° o perdita di altezza del corpo vertebrale >25%) necessitano di decompressione e stabilizzazione.

- Fratture da scoppio. Sono causate da un grave carico assiale in compressione; i livelli più comunemente colpiti sono da C4 a C7. Queste fratture possono essere associate a lesioni del midollo spinale sia complete sia incomplete da retropulsione di frammenti ossei all’interno del canale spinale. Il trattamento delle fratture cervicali da scoppio è condizionato dallo stato neurologico e dal tipo di frattura. I pazienti con deficit neurologico sono trattati mediante artrodesi (associata a eventuale corpectomia). In caso di instabilità severe con interruzione degli elementi posteriori, può rendersi necessaria un’artrodesi combinata anteriore e posteriore.

- Fratture-lussazioni dei massicci articolari. Rappresentano un ampio spettro di patologie che vanno dalla lussazione pura alla frattura delle faccette o dei massicci laterali, con un grado variabile di lesione delle strutture legamentose posteriori. La faccetta articolare può essere fratturata, sub-lussata o lussata, uni- o bilateralmente. La TC permette di definire l’anatomia della lesione scheletrica; la MRI va effettuata per valutare la presenza di ernie del disco e lesioni del midollo spinale. Il trattamento definitivo comprende il tentativo di riduzione della lussazione (da effettuare a paziente vigile e collaborante), la decompressione delle strutture nervose e la stabilizzazione (Immagine 04).

- Fratture in iperestensione. Sono particolarmente frequenti nella popolazione anziana e possono associarsi a lesioni midollari per conflitto con il canale spinale stenotico.

Fratture del rachide toraco-lombare

- Analogamente al rachide cervicale, si identificano diversi pattern di frattura.

- Fratture in compressione. Coinvolgono la colonna anteriore con risparmio di quella media; la maggior parte di queste lesioni si verifica fra D11 e L2, in quanto la cerniera dorso-lombare rappresenta il punto di passaggio fra un tratto di rachide piuttosto rigido e cifotico (colonna dorsale) e uno flessibile e lordotico (colonna lombare). Questo tipo di frattura è prevalente nella popolazione anziana e di solito è stabile grazie all’integrità del complesso osteo-legamentoso posteriore. La radiografia in laterale mostra una vertebra trapezoide con preservazione dell’altezza del muro vertebrale posteriore. Se è presente una lesione delle strutture legamentose posteriori si può avere un collasso della colonna anteriore con peggioramento della cifosi segmentaria. La maggior parte dei pazienti è trattata con successo tramite tecniche conservative ortesiche. La stabilizzazione chirurgica, sebbene raramente necessaria, può essere utile nei pazienti con perdita d’altezza del corpo vertebrale oltre il 50% o con cifosi maggiore di 20-30° secondaria a interruzione legamentosa posteriore.

- Fratture da scoppio. Si verificano per un’applicazione assiale delle forze che porta a un crollo delle colonne anteriore e media con rottura del piatto vertebrale e penetrazione di materiale discale nel corpo vertebrale. Anche queste fratture si localizzano elettivamente al passaggio dorso-lombare. Spesso si osserva una dislocazione posteriore di un frammento osseo. La radiografia può mostrare perdita di altezza del corpo vertebrale, cifosi segmentaria e un aumento della distanza tra i peduncoli in proiezione antero-posteriore. La TC permette di caratterizzare la stenosi del canale vertebrale. Indici di instabilità per queste fratture sono: deficit neurologico progressivo, cifosi evolutiva, interessamento della colonna posteriore e perdita di altezza >50% con cifosi segmentaria (Immagine 05). Il trattamento appropriato è guidato da una valutazione dell’angolazione della cifosi al sito di frattura, dal grado di stenosi del canale per frammenti ossei retropulsi e dallo stato neurologico del paziente. Le fratture da scoppio con evidenza di interruzione legamentosa posteriore e cifosi segmentaria maggiore di 20-30°, una sublussazione delle faccette apofisarie posteriori, l’aumento della distanza tra i processi interspinosi, o una perdita di più del 50% dell’altezza del corpo vertebrale anteriormente spesso traggono beneficio dal trattamento chirurgico di decompressione e stabilizzazione segmentaria.

- Fratture in flessione-distrazione. Si hanno per deficit delle colonna posteriore e media per distrazione segmentaria, mentre la colonna anteriore viene lesionata o in distrazione o in compressione. Le lesioni in flessione-distrazione possono presentare rime di frattura attraverso l’osso, i tessuti molli o una combinazione di questi, che determinano l’indicazione e l’estensione dell’intervento chirurgico. Quando queste lesioni si estendono interamente attraverso gli elementi ossei posteriori e nel corpo vertebrale (frattura Chance), senza coinvolgimento del disco, la prognosi per la guarigione ossea è buona con un trattamento conservativo. Si associano spesso lesioni addominali e deficit neurologici da studiare prima di considerare il trattamento chirurgico.

- Fratture-lussazioni. Sono il risultato di severe forze di taglio secondarie a traumi ad alta energia applicati al rachide. Queste lesioni sono per definizione estremamente instabili, perché coinvolgono tutte e tre le colonne spinali e sono associate a un’elevata incidenza di deficit neurologici. L’intervento chi-rurgico di riallineamento spinale, decompressione segmentaria e artrodesi è di regola raccomandato in questo tipo di fratture.

Fratture vertebrali da osteoporosi

- L’incidenza delle fratture vertebrali da osteoporosi incrementa progressivamente con l’aumentare dell’età: nella popolazione europea con età superiore ai 75 anni, si registrano ogni anno 25 casi per 1000 soggetti nelle donne e 15 casi per 1000 soggetti negli uomini.

- Nel paziente affetto da osteoporosi complicata da una frattura vertebrale, l’insorgenza del dolore e la deformità del rachide causano un’importante disabilità con limitazione delle normali attività se non addirittura la completa inattività. Tali fattori determinano una spirale patologica caratterizzata da un’ulteriore riduzione della densità ossea con conseguente incremento del rischio di nuove fratture vertebrali (circa 4 volte) e aumentata mortalità (circa il 15%). In caso di fratture vertebrali multiple a livello del tratto dorsale, il paziente può sviluppare un quadro di grave cifosi che determina l’insorgere di una patologia polmonare di tipo restrittivo. In tali pazienti, la mortalità associata a cause polmonari è aumentata di circa tre volte.

- In considerazione delle caratteristiche morfologiche della frattura del corpo vertebrale, si possono distinguere:

- frattura con avvallamento di un solo piatto vertebrale;

- frattura con avvallamento di entrambi i piatti (vertebra biconcava);

- frattura con crollo della porzione anteriore del corpo vertebrale (deformità a cuneo);

- frattura con crollo strutturale totale del corpo vertebrale.

- Il trattamento delle fratture vertebrali può essere conservativo o chirurgico, in base al quadro clinico e ana-tomo-patologico. In particolare, si distinguono tre opzioni terapeutiche: il trattamento conservativo, le procedure percutanee di cementoplastica (vertebroplastica e cifoplastica) e il trattamento chirurgico.

- Il trattamento conservativo è indicato in caso di avvallamento di uno dei due piatti vertebrali. Tale approccio prevede il riposo a letto per 3-4 settimane con ortesi toraco-lombare a tre punti in iperestensione, allo scopo di prevenire o correggere la deformità in cifosi; in seguito il paziente può deambulare esclusivamente con busto ortopedico mono o bivalva tipo Cheneau. La terapia medica associata, di regola protratta per 2-3 mesi, consiste nella somministrazione di farmaci per il controllo del dolore, per la prevenzione della malattia tromboembolica e per il trattamento dell’osteoporosi. Gli svantaggi del trattamento conservativo comprendono la guarigione lenta, il rischio di patologie correlate all’immobilità (trombosi venose, infezioni delle vie respiratorie o urinarie, piaghe da decubito) e l’eventuale deformità residua. In considerazione di queste possibili complicanze, tale trattamento non è raccomandato in pazienti anziani affetti da malattie cardio-respiratorie e in scarse condizioni generali: per questi soggetti è preferibile considerare le procedure di cementoplastica.

- Le tecniche di cementoplastica (Box 03) – vertebro-plastica e cifoplastica – sono indicate nel trattamento di fratture vertebrali sintomatiche, senza compromissione reurologica, in cui il trattamento conservativo classico in ortesi non sia indicato o possibile. La cifoplastica rappresenta inoltre un’alternativa al trattamento conservativo (con letto di reclinazione e tutela ortopedica) in caso di crollo della porzione anteriore del soma vertebrale, con deformità a cuneo e cifosi segmentaria, in cui è necessario ripristinare la morfo-logia vertebrale e correggere la deformità del rachide.

- L’impiego delle tecniche di cementoplastica deve essere preceduto da un’attenta valutazione clinica e strumentale, con esami di imaging accurati (TC e RM), al fine di eseguire una corretta selezione dei pazienti.

- In caso di frattura vertebrale pluriframmentaria con crollo strutturale totale del corpo, associata a danno neurologico, è indicato il trattamento chirurgico di decompressione delle strutture mielo-radicolari, stabilizzazione del segmento e artrodesi.

Fratture del rachide pediatrico

- Nel rachide pediatrico bisogna considerare l’aumentato potere di guarigione delle strutture osteo-legamentose rispetto alla popolazione adulta, condizione che suggerisce l’utilizzo di trattamenti conservativi anche in lesioni che nella popolazione adulta richiederebbero un intervento chirurgico. Inoltre, il rachide pediatrico è molto flessibile e pertanto è meno suscettibile a fratture o lussazioni: tale flessibilità espone viceversa al rischio di lesioni del midollo spinale senza anomalie radiografiche (in inglese SCIWORA: Spinal Cord Injury Without Radiologic Abnormality), evidenziabili solo con la RM.

- Un’ulteriore lesione caratteristica del rachide pediatrico è la lussazione rotatoria dell’atlante rispetto all’epistrofeo, che a volte può manifestarsi in associazione a sindrome di Down o con un’infezione faringea (sindrome di Griesel). Tale condizione è una delle cause di torcicollo del bambino, ed è di frequente autolimitantesi; nei casi resistenti va effettuata una trazione e riduzione, ma in caso di irriducibilità è necessario un intervento di artrodesi C1-C2 per via posteriore.

Box 03

Procedure di cementoplastica

- La vertebroplastica consiste nell’iniezione, per via solitamente transpeduncolare (mono- o bilaterale) sotto guida fluoroscopia o TC, di cemento acrilico nel corpo vertebrale.

- La cifoplastica può essere eseguita per via transpeduncolare o extrapeduncolare e si differenzia per l’insufflazione di un palloncino all’interno del corpo vertebrale prima dell’iniezione di cemento. L’azione del palloncino permette di compattare l’osso spongioso del soma, formando una cavità che possa essere riempita con il cemento. Tale tecnica dovrebbe garantire il ripristino dell’altezza vertebrale e la correzione della cifosi.

- Le indicazioni per le procedure di cementoplastica sono: collasso del corpo vertebrale con perdita di almeno il 15% dell’altezza del soma, frattura vertebrale stabile e recente. In aggiunta all’esame radiografico, la RM permette di valutare lo stadio evolutivo della frattura, per mezzo dell’identificazione dell’edema osseo intraspongioso, oltre alla valutazione dell’estensione e della stabilità della frattura. La TC può essere eseguita in alternativa o in aggiunta alla RM. Nel sospetto di una frattura patologica può essere associata l’esecuzione di una biopsia.

- Le controindicazioni includono: presenza di più di tre fratture recenti, frattura con collasso somatico maggiore del 90%, frattura con interessamento del muro posteriore, frattura pluriframmentaria, frammento osseo retropulso nel canale vertebrale, fratture dei peduncoli, infezioni locali o sistemiche della colonna (osteomieliti o spondilodisciti).

- Le procedure di cementoplastica possono associarsi a complicanze di gravità clinica differente. Le complicanze più frequenti sono l’insorgenza di nuove fratture vertebrali (dovute al differente modulo di elasticità del cemento rispetto all’osso circostante) e lo stravaso del cemento. Tale evento può determinare quadri clinici severi per compressione radicolare (con conseguente radiculopatia sintomatica), stenosi del canale, oppure danno del midollo o della cauda equina (con conseguente sindrome della cauda: paraparesi/paraplegia e claudicatio neurogena). Inoltre, se lo stravaso avviene solo nel disco intervertebrale, pur non essendo associato a sintomatologia neurologica, il processo di polimerizzazione del cemento può indurre una degenerazione del disco. Complicanze più rare sono rappresentate da processi infettivi ed ematomi, a livello locale, e da infarto del miocardio ed embolia polmonare, a livello sistemico.

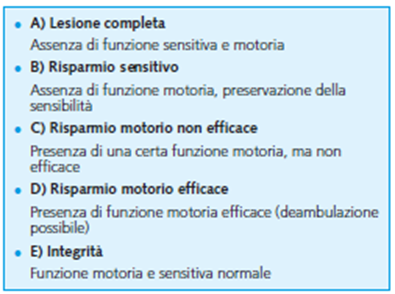

Immagine 02

Immagine 02. Rx in proiezione laterale che mostra una frattura del dente dell’epistrofeo di tipo II, al di sopra di una stabilizzazione vertebrale C3-C7 (a); immagine TC che mostra il decorso della rima di frattura e la scomposizione dei frammenti (b); Rx dopo intervento di riduzione, artrodesi e cerchiaggio con fili metallici per via posteriore (c).

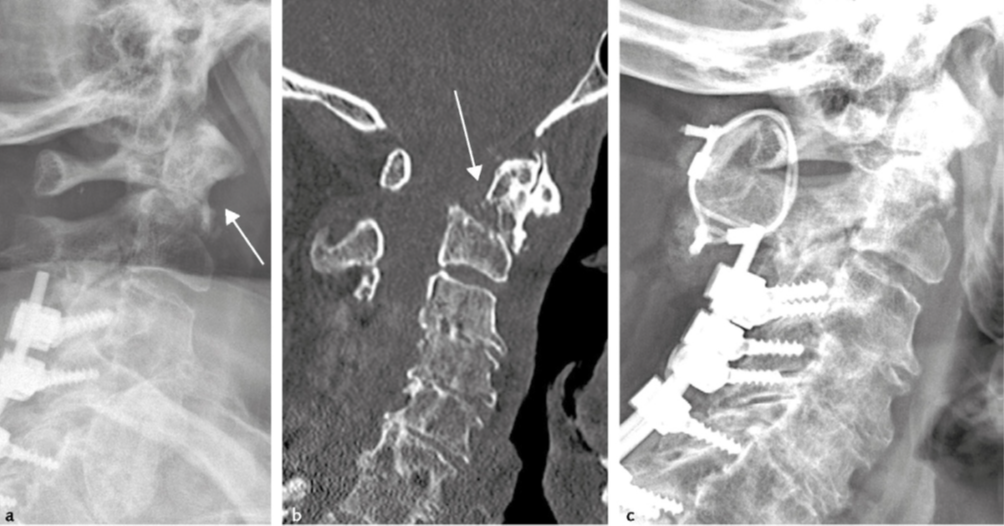

Immagine 03

Immagine 03. Spondilolistesi traumatica dell’epistrofeo (hangman’s fracture). Rx che mostra la frattura a livello dei peduncoli dell’epistrofeo e lo scivolamento anteriore del corpo di C2 (a); TC che mostra la localizzazione delle fratture a livello dei peduncoli (b); dopo il trattamento conservativo in Halo, si apprezza la guarigione della frattura e la stabilità del segmento alle radiografie dinamiche in flessione (c) ed estensione (d).

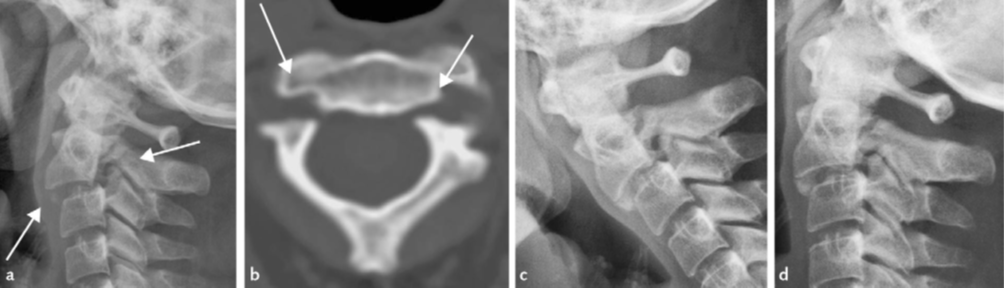

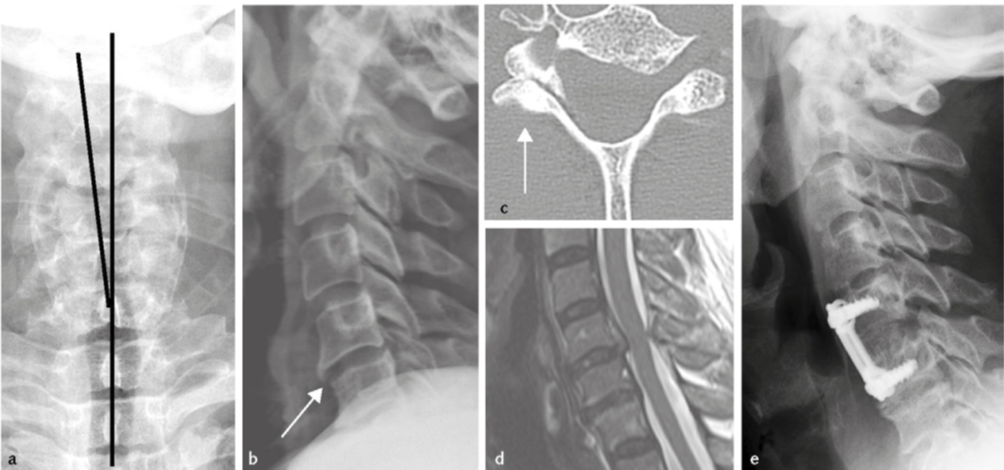

Immagine 04

Immagine 04. Frattura-lussazione dei massicci laterali a livello C5-C6. Rx in antero-posteriore che mostra il disallineamento dei processi spinosi (a); Rx in laterale che mostra il modesto scivolamento del corpo vertebrale di C5 rispetto a C6 (b); scansione TC assiale che conferma la frattura del massiccio articolare di destra (c); scansione RMN sagittale che mostra l’erniazione del disco intervertebrale corrispondente (d); Rx dopo l’intervento di decompressione, riduzione e artrodesi C5-C6 con placca e viti per via anteriore (e).

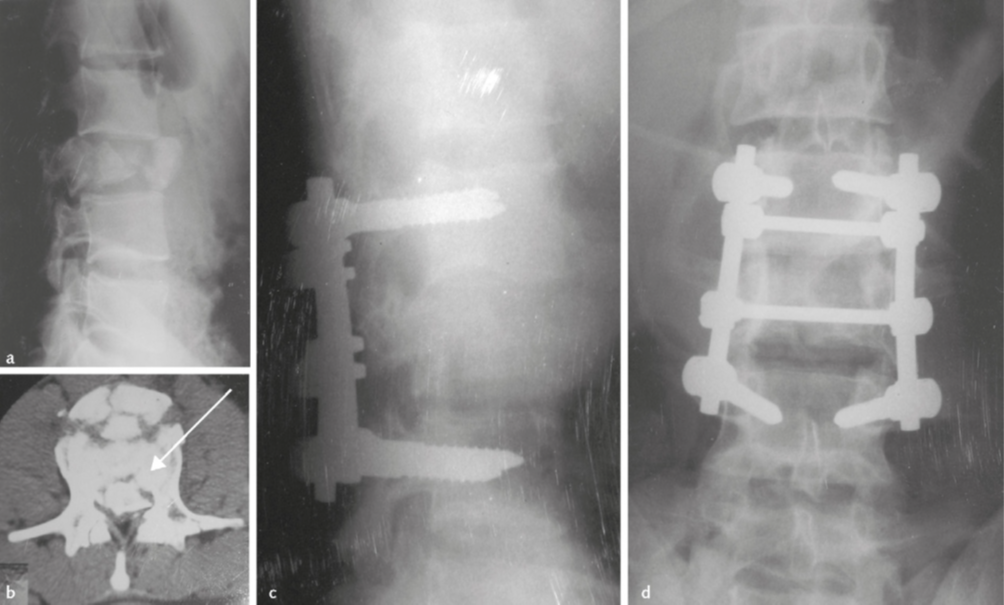

Immagine 05

Immagine 05. Frattura da scoppio di L3. Rx che mostra la riduzione di altezza e la frammentazione del corpo vertebrale di L3 con separazione dei frammenti (a); la TC in assiale mostra un frammento di osseo retropulso nel canale vertebrale che comprime le radici nervose (b); Rx dopo intervento di decompressione e stabilizzazione L2-L4 con barre e viti per via posteriore (c-d).