Dettagli

Pseudotumori

Classificazione

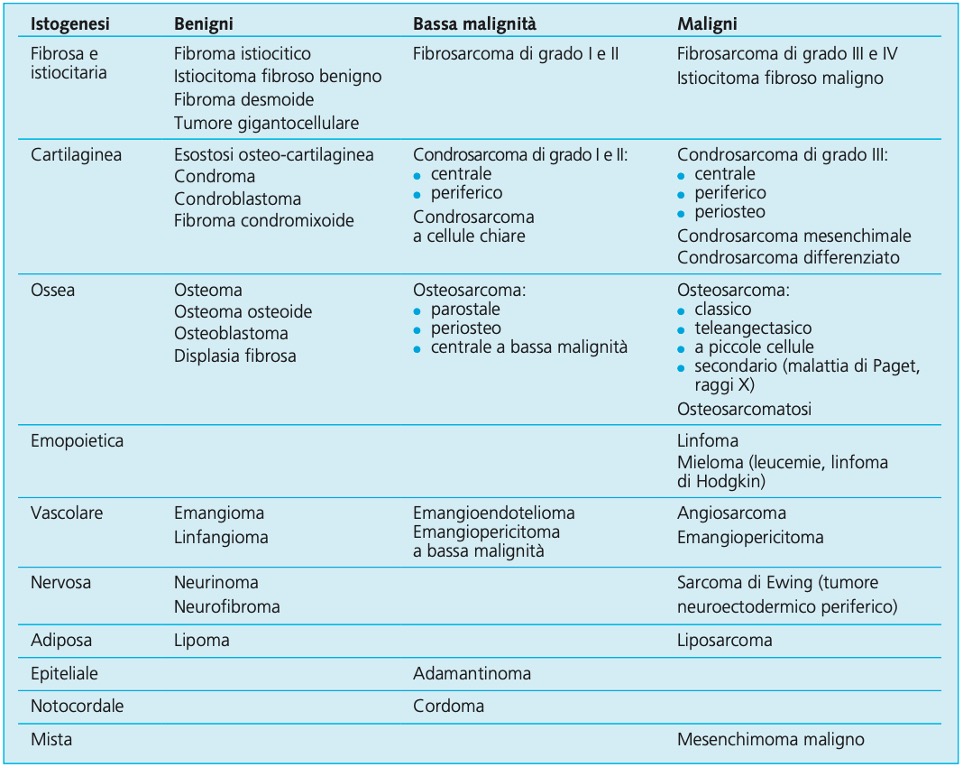

- La classificazione dei tumori dello scheletro segue un criterio istogenetico, distinguendo le neoplasie in base alla verosimile origine delle cellule che le compongono e in base alle caratteristiche della sostanza intercellulare prodotta dalle cellule neo-plastiche.

Questa distinzione è semplice nei tumori benigni, dove gli elementi cellulari presentano una notevole differenziazione morfologica e funzionale, mentre può essere meno facile in quelli maligni, a causa dell’estrema atipia e variabilità citologica e istologica. La classificazione dei tumori ossei primitivi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, proposta nel 1972 e tuttora in evoluzione, è riportata nei suoi aspetti fondamentali nella Tabella 01.

Le lesioni pseudotumorali somigliano ai tumori, creando spesso problemi di diagnosi differenziale con questi ultimi. Si possono distinguere iperplasie, in cui la proliferazione cellulare è regolata da uno stimolo e mostra un’architettura con una discreta organizzazione, e amartomi, derivanti dalla crescita di frammenti tissutali rimasti separati dalla struttura di appartenenza durante lo sviluppo embrionale (amartia).

Le lesioni pseudotumorali comprendono diverse neo-formazioni, alcune delle quali vengono incluse nella classificazione dei tumori sulla base del criterio istogenetico: la cisti ossea, la cisti aneurismatica, la displasia fibrosa, l’esostosi osteo-cartilaginea, il condroma, il granuloma eosinofilo, la miosite ossificante e altre ancora.

Tabella 01

Tabella 01: Tumori primitivi dello scheletro

Cisti ossea

- È una lesione cistica pseudotumorale, frequente (seconda solo al fibroma istiocitico e all’esostosi), che origina in sede metafisaria ed evolve nel corso dell’accrescimento.

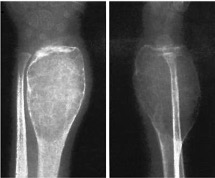

Si osserva nei bambini sopra i 5 anni e nei giovani sotto i 20, con una prevalenza del sesso maschile (2-3:1). - La localizzazione più frequente è la metafisi prossimale dell’omero, seguita da quella prossimale del femore; durante la crescita la lesione può espandersi in sede diafisaria (Figura 01). Cisti ossee possono essere osservate non di rado nel calcagno.

La patogenesi non è chiara, ma probabilmente è legata ad alterazioni del circolo sanguigno metafisario, che provocano riassorbimento osseo e accumulo di trasudato in sede midollare.

Figura 01

Figura 01: Voluminosa cisti ossea dell’omero.

Quadro clinico

- La cisti ossea è asintomatica e la diagnosi viene posta sulla base di radiogrammi occasionali o per il verificarsi di una frattura patologica, evento non raro in questa patologia.

Diagnostica per immagini

- L’esame radiografico dimostra un’area osteolitica centrale, in sede metadiafisaria e adiacente alla cartilagine di accrescimento, che assottiglia e rigonfia la corticale in tutto il suo perimetro, quest’ultima non è tuttavia interrotta se non è intervenuta una frattura patologica. La cavità osteolitica ha limiti netti, ma non è circondata da un orletto di sclerosi reattiva; è di regola unicamerata, pur essendo percorsa al suo interno da sottili creste ossee parietali.

- In base alla tendenza evolutiva si distinguono:

- cisti attive: si osservano in soggetti di età inferiore ai 12 anni, sono adiacenti alla cartilagine di coniugazione, presentano un’unica cavità con corticale molto assottigliata e pressione intracistica alta (> 30 cmH2O);

- cisti inattive, con caratteri opposti: età superiore ai 12 anni, osteolisi lontana dalla fisi, cavità multiloculate con parete ossea più̀ spessa, pressione intracistica più bassa (in genere < 6-10 cmH2O).

- La distinzione di queste due varietà consente un giudizio prognostico: infatti l’espansione delle cisti attive può ripercuotersi sull’attività della cartilagine di coniugazione, determinando disturbi della crescita metafisaria. L’attività delle cisti ossee si spegne gradualmente con la maturazione scheletrica, forse in conseguenza delle mutate condizioni circolatorie locali: le pareti si ispessiscono e il contenuto va incontro a metaplasia fibrosa per poi ossificare (Figura 02). Le fratture patologiche consolidano senza problemi e talvolta favoriscono la guarigione spontanea delle cisti.

Figura 02

Figura 02: Cisti ossea dell’omero prossimale (a) in un ragazzo di 16 anni, andata incontro a ossifica- zione, come evidenziato dal radiogramma eseguito a distanza di 3 anni (b).

Anatomia patologica

- Il periostio è integro e la corticale può essere sottile e fragile come un guscio d’uovo. La cavità cistica contiene un liquido sieroso, che diviene ematico con coaguli a seguito di una frattura. La parete ossea è rivestita da una membrana di connettivo lasso, sottile e facilmente staccabile dall’osso, in cui si osservano elementi connettivali appiattiti, di aspetto simil-endoteliale.

- La diagnosi differenziale va posta con la cisti aneurismatica, che è di solito eccentrica e a contenuto franca- mente ematico.

Terapia

- L’indicazione terapeutica nasce principalmente dall’indebolimento dell’osso, che lo espone al rischio di fratture patologiche.

Nell’età dell’accrescimento, la terapia prevede ripetute punture della cisti con un grosso ago (3/4da osso) al fine di confermare il contenuto sieroematico e decomprimere la cavità. A tale procedura si può associare l’infiltrazione endocavitaria con cortisone, anche se forse è sufficiente il riempimento spontaneo da parte del sangue per favorire il processo riparativo. - In alcuni casi, soprattutto per l’arto inferiore, è stato proposto l’uso di mezzi di sintesi endomidollari per armare il segmento scheletrico e drenare il contenuto liquido, impedendo l’aumento della pressione intracistica.

Cisti aneurismatica

- La cisti aneurismatica (CA) è una neoformazione pseudotumorale dello scheletro, relativamente rara, di natura iperplastica e iperemico-emorragica.

Più frequente nel sesso femminile, si osserva con la massima frequenza tra i 10 e i 20 anni. - Le CA possono insorgere in qualsiasi punto dello scheletro, ma mostrano una netta predilezione per la metafisi delle ossa lunghe (soprattutto tibia prossimale) e per il rachide; in sede vertebrale possono interessare il soma o l’arco posteriore.

Quadro clinico

- Il dolore può essere il sintomo d’esordio, ma talvolta è preceduto dalla comparsa di una tumefazione dell’osso interessato. Nelle localizzazioni vertebrali possono manifestarsi segni di compressione mielo-radicolare. La frattura patologica è un evento raro, al contrario di quanto accade nella cisti ossea.

Diagnostica per immagini

- L’aspetto radiografico caratteristico è quello di un’area osteolitica eccentrica. Se diagnosticata in fase precoce nella metafisi delle ossa lunghe, la CA appare come un’erosione sottoperiostea della corticale. Il sollevamento e la scarsa reazione osteogenetica del periostio producono quindi un’immagine di soffiatura dell’osso, che appare delimitato da un sottile guscio radiopaco.

- La successiva espansione della lesione verso l’interno può coinvolgere l’intero perimetro osseo, rigonfiandolo (Figura 03). Le dimensioni cospicue, i limiti sfumati e la possibile interruzione della corticale possono dare l’impressione di una neoplasia maligna.

- Nella colonna vertebrale, la CA può espandere il corpo o l’arco posteriore, esponendo al rischio di crolli patologici.

L’angiografia consente di evidenziare la vascolarizza- zione della lesione e il suo peduncolo vascolare, che può essere embolizzato. La RM con contrasto paramagnetico dimostra il contenuto fluido con i caratteristici livelli liquido-liquido. La scintigrafia rivela un’ipercaptazione con una possibile area centrale “fredda”. - Il decorso è molto variabile: in alcuni casi l’accrescimento è rapido e la neoformazione raggiunge dimensioni notevoli, in altri lo sviluppo è lento ed è possibile l’attivazione di un’ossificazione intralesionale che conduce alla guarigione spontanea.

Figura 03

Figura 03: Cisti aneurismatica della metaepifisi distale del radio.

Anatomia patologica

- L’aspetto macroscopico della CA è quello di un tessuto pigmentato e spugnoso, permeato di sangue fluido e coagulato. Le cavità, di dimensioni assai variabili, possono anche contenere liquido sieroso e non hanno un rivestimento endoteliale. Le pareti e i sepimenti divisori delle lacune ematiche sono costituiti da tessuto mesenchimale ricco di istiofi- broblasti, sottili capillari e cellule giganti multinucleate sparse. In esso si possono anche osservare sottili trabecole osteoidi. Il periostio non viene mai superato dal tessuto patologico.

- La diagnosi di CA non è semplice sia dal punto di vista radiografico sia istologico: nella diagnosi differenziale devono essere considerate la cisti ossea, l’osteoblastoma (localizzazione vertebrale), il tumore gigantocellulare e l’osteosarcoma teleangectasico.

Terapia

- La terapia classica consiste nello svuotamento della cavità con curettage accurato delle pareti e borraggio con innesto osseo. Di recente, soprattutto in zone difficilmente aggredibili chirurgicamente (vertebre, bacino), è stata proposta l’embolizzazione selettiva o l’infiltrazione con sostanze sclerosanti, come alternativa alla terapia radiante diffusamente praticata in passato.