Dettagli

- Definizione

- Terminologia

- Epidemiologia

- Presentazione clinica

- Patologia

- Conteggio differenziale dei globuli bianchi

- Caratteristiche radiologiche

- Trattamento e prognosi

- Immagine 01

- Immagine 02

- Immagine 03

- Immagine 04

- Immagine 05

- Immagine 06

02.12 – [Radiodiagnostica] Versamento pleurico

Definizione

- I versamenti pleurici sono accumuli anomali di fluido all’interno della cavità pleurica che possono essere dovuti a patologia polmonare, pleurica o extrapolmonare. Possono essere il risultato di una serie di processi patologici che superano la capacità della pleura di riassorbire tale fluido.

Terminologia

- Il termine “versamento pleurico” è comunemente usato come termine generico per descrivere qualsiasi accumulo anomalo di liquido nella cavità pleurica. La maggior parte dei versamenti pleurici sono rilevati dal RX, che però non sono in grado di distinguere tra i tipi di fluido, che può essere trasudato, sangue, pus, fluido chiloso, ecc.

- Se si tratta di un trasudato semplice, allora si può usare il termine idrotorace, anche se questo viene usato raramente (se non in combinazione con altri processi, come con il PNX, ove si parla di idropneumotorace).

- La TC permette di caratterizzare meglio il tipo di versamento pleurico e questo è importante perché i diversi tipi di versamento possono essere gestiti in modo distinto.

Epidemiologia

- L’accumulo anomalo di fluido nello spazio pleurico si verifica in un’ampia gamma di scenari clinici, ove le cause più frequenti sono di tipo flogistico, edematoso-congestizio (ad esempio da scompenso cardiaco) e da cause neoplastiche.

Presentazione clinica

- Una piccola quantità di fluido nel cavo pleurico è completamente asintomatica. Infatti, a seconda della riserva respiratoria del paziente, anche grandi quantità di liquido possono accumularsi all’interno dello spazio pleurico prima che vengano riconosciuti i sintomi.

- Alla fine, con l’aumento del volume del fluido nel cavo pleurico e conseguente atelettasia compressiva del parenchima polmonare adiacente, il paziente svilupperà una ridotta tolleranza all’esercizio fisico e dispnea.

Patologia

- Fisiologicamente, le cavità pleuriche contengono normalmente circa 15 mL di fluido sieroso: qualsiasi processo che porta alla formazione di quantità maggiori di fluido di quello che può essere assorbito produrrà un versamento pleurico.

Trasudazioni vs essudati

- Ci sono molte cause di versamento pleurico che sono suddivise, a secondo del meccanismo di formazione e della composizione, in trasudati ed essudati. Questa categorizzazione si basa sull’analisi biochimica del fluido pleurico aspirato:

- trasudato:

- concentrazione di proteine <30 g/L assoluto e rapporto fluido proteico totale:siero<0,5;

- lattato deidrogenasi (LDH) <20 IU/L e rapporto fluido LDH/siero <0,6;

- peso specifico <1,016;

- essudato:

- concentrazione di proteine >30 g/L e rapporto proteine totali fluido/siero >0,5;

- acido lattico deidrogenasi (LDH) >20 UI/L e rapporto fluido LDH/siero >0,6;

- peso specifico >1,016.

- trasudato:

Essudato

- Si verifica a causa dell’aumento della permeabilità del microcircolo o dall’alterazione del drenaggio dello spazio pleurico verso il sistema linfatico-linfonodale. Esempi sono:

- carcinoma bronchiale;

- secondarismi (metastasi) ;

- embolia polmonare e infarto;

- polmonite;

- tubercolosi;

- mesotelioma;

- artrite reumatoide;

- lupus eritematoso sistemico (LES) ;

- linfoma.

Trasudato

- Si verifica quando c’è un aumento della pressione idrostatica o una diminuzione della pressione oncotica capillare. Esempi sono:

- insufficienza cardiaca;

- sindrome nefrosica;

- cirrosi;

- Sindrome di Dressler;

- traumi;

- esposizione all’amianto;

- innesto di bypass coronarico;

- alcuni farmaci.

Conteggio differenziale dei globuli bianchi

- Anche il conteggio differenziale dei globuli bianchi dell’aspirato pleurico è importante, per caratterizzare meglio il tipo di versamento pleurico (se contenente granulociti, eosinofili o linfociti).

Versamento pleurico polimorfonucleare

- La maggior parte dei versamenti pleurici con un gran numero di cellule polimorfonucleate sono acuti:

- versamento parapneumonico: consolidamento visibile alla radiografia toracica;

- embolia polmonare (PE) ;

- tubercolosi;

- malattia pleurica associata all’amianto.

Versamento pleurico eosinofilo

- Il riscontro di un versamento pleurico eosinofilo (>10% di eosinofili) non ha una reale utilità clinica.

Versamento pleurico linfocitario

- La maggior parte dei versamenti pleurici linfocitici sono dovuti a:

- malignità;

- tubercolosi (forse prevalentemente granulocitaria) ;

- meno comunemente a:

- sarcoidosi;

- malattia polmonare reumatoide;

- chilotorace.

Caratteristiche radiologiche

Radiografia del torace

- L’RX del torace è l’esame più comunemente usato per valutare la presenza di un versamento pleurico; tuttavia, va notato che su una radiografia toracica in ortostasi sono necessari 250-600 ml di liquido prima che diventi evidente. Una proiezione con decubito laterale è la più sensibile in grado di identificare anche una piccola quantità di liquido. All’altro estremo, le proiezioni in posizione supina possono mascherare grandi quantità di fluido.

Radiografia del torace (decubito laterale)

- Una proiezione in decubito laterale, ottenuta con il paziente sdraiato sul fianco con il lato del versamento verso il basso, può visualizzare piccole quantità di fluido.

Radiografia del torace (in ortostasi)

- Sia le proiezioni in PA che quelle in AP in ortostasi non sono sensibili a piccole quantità di fluido. I reperti suggestivi per versamento pleurico includono:

- obliterazione dell’angolo costofrenico;

- obliterazione dell’angolo cardiofrenico;

- fluido all’interno delle scissure orizzontali o oblique;

- il segno del cosiddetto menisco pleurico, una distribuzione del liquido con concavità superiore e margine laterale più alto rispetto al mediale;

- quando è particolarmente abbondante il versamento tende a determinare un opacamento completo dell’intero ambito polmonare e talvolta può determinare uno spostamento controlaterale delle strutture mediastiniche (nota: se concomita un’importante atelettasia compressiva relata al versamento pleurico si determina un’attrazione omolaterale delle strutture mediastiniche).

- Le proiezioni latero-laterali in ortostasi sono in grado di identificare una minore quantità di fluido, in quanto gli angoli costofrenici sono più profondi posteriormente.

Radiografia del torace (in posizione supina)

- Grandi quantità di fluido possono essere presenti in RX effettuati in posizione supina con minime alterazioni radiografiche, in quanto il fluido si raccoglie posteriormente: infatti non c’è il segno del menisco pleurico e può essere visibile solo una tenue e diffusa ipodiafania, definita velatura pleurogena. Quindi è particolarmente difficile identificare versamenti bilaterali di dimensioni simili, poiché la diafania dei polmoni sarà simile.

Ecografia

- L’ecografia permette di rilevare piccole quantità di versamento pleurico, di quantità fino a 3-5 mL, che non può essere identificata dalle radiografie, che è in grado di rilevare solo volumi superiori a 50 mL di liquido. Contrariamente alla radiografia del torace, l’ecografia permette una più agevole caratterizzazione del liquido pleurico ed eventualmente della pleura ispessita. Inoltre, è efficace nel guidare la toracentesi anche in piccole raccolte di liquidi.

- Se visto su un piano coronale, con il trasduttore posto sulla linea ascellare medio-posteriore, lo spazio sopra l’emidiaframma è tipicamente occupato da un riflesso artificiale dell’architettura epatica (o splenica), con il mascheramento inspiratorio del solco costofrenico posteriore mentre il polmone scende. Si può osservare come, con la raccolta di fluido:

- lo spazio sopra l’emidiaframma non rispecchia l’ecogenicità del fegato,

- si apprezza un versamento solitamente anecogeno (se trasudato semplice) interposto fra l’emidiaframma ed il fegato o milza;

- le caratteristiche ecograficheche definiscono il versamento sono il segno del quadrilatero e il segno del sinusoide. Il segno del quadrilatero si riferisce ai confini che definiscono un versamento pleurico: due ombre anecogene delle costole posteriori sono i confini orizzontali, mentre la pleura parietale e la pleura viscerale sono le due superfici rimanenti, ove quest’ultima appare indistinguibile dal parenchima che circonda, solitamente chiamata “linea polmonare”; il segno del sinusoide è una diminuzione inspiratoria della profondità del versamento, classicamente dimostrata in M-mode.

- I versamenti pleurici anecogeni omogenei sono di solito trasudati semplici, mentre se presentano contenuto più corpuscolato è segno che sono complessi (non trasudati). I versamenti essudativi spesso mostrano fini echi iperecogeni che galleggiano all’interno del versamento. Talvolta all’interno del versamento pleurico si possono apprezzare dei setti che possono indicare un’infezione sottostante, ma possono essere visti anche nel chilotorace o nell’emotorace. L’aspetto dell’”ematocrito sign” può essere osservato nell’emotorace, con uno strato superficiale di fluido anecogeno su un sedimento ecogeno declive formando un livello fluido-fluido.

- L’ecografia è importante anche nel fornire informazioni circa il volume del versamento pleurico.

TC

- La TC è la metodica per eccellenza per la valutazione del versamento pleurico, atta a rilevare piccole quantità di fluido ed è spesso in grado di identificare le cause intratoraciche sottostanti (ad es. tumori polmonari maligni, tumori pleurici, processi flogistici, cause traumatiche) e le malattie extratoraciche (ad es. ascessi sottodiaframmatici).

- La TC è in grado di distinguere tra un versamento pleurico fluido ed uno sovra fluido sulla base dei diversi valori di unità Hounsfield, oltre che distinguere tra un versamento pleurico libero ed un empiema pleurico.

Trattamento e prognosi

- Il trattamento dei versamenti pleurici è di solito mirato alla condizione sottostante (ad esempio, insufficienza cardiaca congestizia o neoplasia maligna). I pazienti sintomatici con grandi versamenti possono essere trattati mediante aspirazione terapeutica (toracentesi) solitamente sotto guida ecografica. L’aspirazione eco-guidata è affidabile e veloce e consente di drenare i versamenti localizzati. Un catetere di drenaggio può essere lasciato in situ, anche se occorre fare attenzione a che sia collegato ad un sistema chiuso in modo che l’aria non possa entrare nella cavità pleurica.

- Se i versamenti si riaccumulano nonostante le ripetute aspirazioni e la terapia sistemica, si può prendere in considerazione un drenaggio pleurico semipermanente a tunnel o la pleurodesi mediante una chirurgia toracica video assistita (VATS).

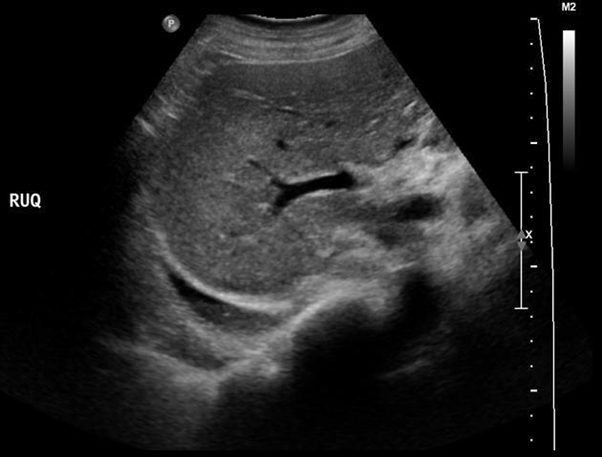

Immagine 01

Immagine 01. All’ecografia si apprezza minimo versamento pleurico destro.

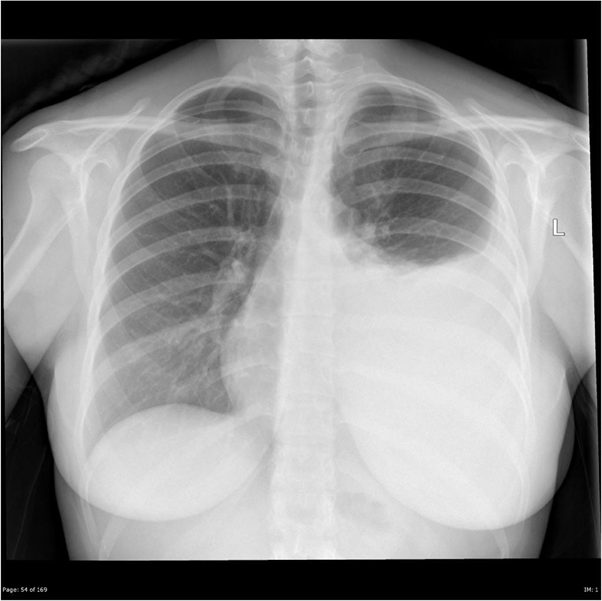

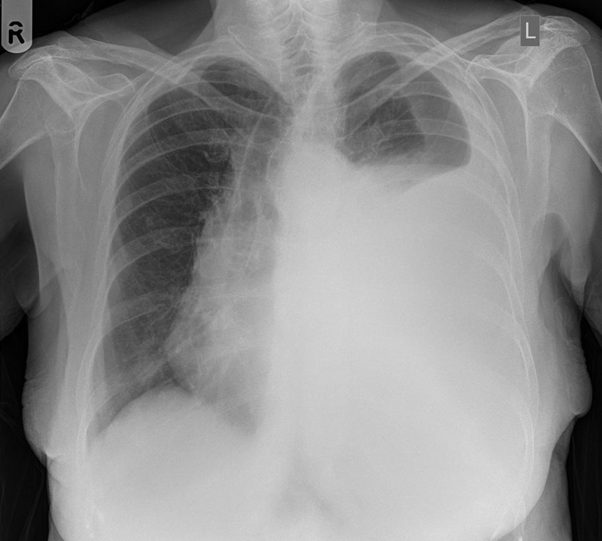

Immagine 02

Immagine 02. È presente un’ampia falda di versamento pleurico sul lato sinistro, senza alcun versamento pleurico a destra. Nessuna traccia di cardiomegalia o di congestione venosa polmonare. Nessun segno di trauma.

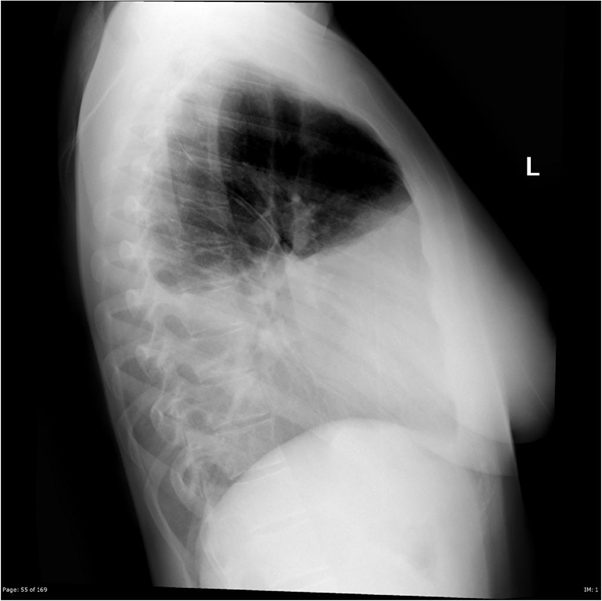

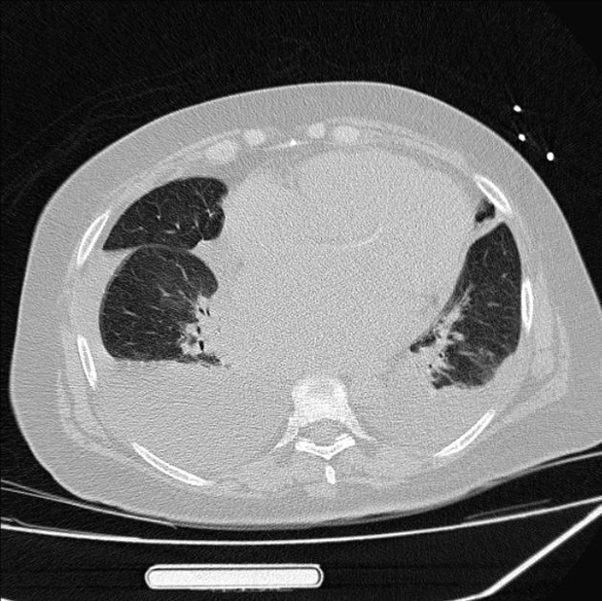

Immagine 03

Immagine 03. Versamento pleurico sul lato destro con apprezzabilità del segno del menisco e con associata atelettasia compressiva basale destra. Polmone sinistro libero da versamento.

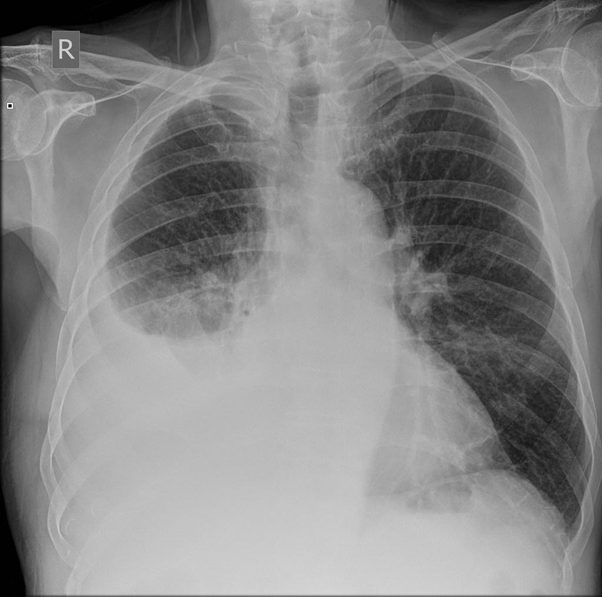

Immagine 04

Immagine 04. Quasi completa opacizzazione dell’emitorace sinistro, con apprezzabilità di menisco laterale. La trachea è fortemente spinta verso destra.

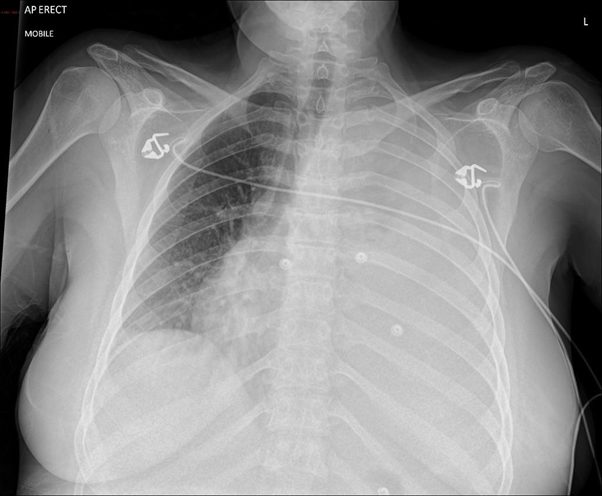

Immagine 05

Immagine 05. Edema polmonare cardiogeno. L’esame mostra un versamento pleurico bilaterale. Concomita un ispessimento dei setti interlobulari bilateralmente, quadro compatibile con edema interstiziale. Cardiomegalia moderata.

Immagine 06

Immagine 06. Completa opacizzazione dell’emitorace sinistro. La trachea e il cuore sono spostati a destra. Polmone destro libero da versamenti.